Per come è fatto lui, al pizzaiolo gourmet piace avere tutto sotto controllo: la lista delle ordinazioni, gli ingredienti sistemati in base ai tempi di cottura; impasti e birre artigianali accuratamente selezionati da produttori che usano materie prime locali, insomma niente malti canadesi, ucraini, ma solo frumenti italiani, accuratamente selezionati. Dopo tanti sacrifici e anni passati a imparare il mestiere, il pizzaiolo gourmet possiede finalmente un locale tutto suo, piccolo ma ben arredato, ci sono perfino dei quadri alle pareti che testimoniano il suo senso estetico.

Eppure, nonostante il bel locale e gli ingredienti di prima qualità, ogni volta che entra un cliente il pizzaiolo gourmet ha un tuffo al cuore e deve usare tutte le sue forze per guardare negli occhi colui che in fin dei conti è solo uno che ha fame, uno pronto a sganciare denari, un essere umano con le sue paure proprio come il pizzaiolo gourmet. Però che farci se si sente terribilmente insicuro, se arrivano i dubbi e iniziano a sudare le mani, che magari la pizza è cotta male oppure senza accorgersi nell’impasto è andata a finire l’etichetta del pomodoro Belmonte, che farci insomma se la sua mente in automatico, da sempre, pensa che l’errore è dietro l’angolo, e ogni volta rischia di essere fatale.

Per queste ragioni le parole escono dalla bocca tutte traballanti e l’istinto, quel maledetto istinto che l’accompagna fin da bambino, gli suggerisce di servire in fretta il trancio che l’indice del cliente sta indicando forse da troppo tempo, per poi scappare in cucina a controllare la cottura delle pizze appena infornate o la consistenza molliccia dell’impasto del giorno dopo, anche se non c’è proprio nulla da controllare. È per non restare da solo con il cliente che il pizzaiolo gourmet si nasconde in cucina, nell’unico angolo che non è visibile dall’esterno, dove lava le mani guardandosi in uno specchio sporco di farina ma perfino laggiù si sente osservato, sente addosso il suo sguardo che osserva se stesso, che lo giudica impietoso proprio come quello del cliente che adesso lo chiama dall’interno. E di nuovo l’insicurezza stringe il cuore del povero pizzaiolo gourmet, perché magari il cliente si lamenta della cottura o dell’etichetta che vogliadio non è finita tra le noci di Macadamia e il gorgonzola di Novara, così urla un «Arrivo-o» che tradisce che se la sta facendo sotto. Eppure resta ancora un po’ davanti allo specchio, a giudicarsi, perché l’istinto suggerisce di nascondersi, che gli altri sono pericolosi, anche i clienti, soprattutto i clienti, basta un commento e buttano al vento anni e anni di selezione delle materie prime. Perché gli altri ti guardano dentro, ti osservano con un ghigno mentre annusano la tua paura, ma il lavoro è lavoro, si dice, e fa uno sforzo per tornare al bancone, un altro sforzo per elencare senza commettere errori i suoi ingredienti accuratamente selezionati, così selezionati forse proprio per vincere quella antica e consolidata paura di sbagliare che attanaglia il pizzaiolo gourmet da molto prima di diventare un pizzaiolo gourmet.

Per fortuna il cliente non si lamenta, ed è un bene, l’indice punta un altro trancio, quello con le patate del Fucino e il cacio di Pienza, e il pizzaiolo gourmet tira un sospiro di sollievo, quasi sorride, per la prima volta sente e ricorda che la vita è un’occasione, che è bella la vita, e avere paura è un gran casino, rovina sempre tutto. Allora serve in fretta il trancio e torna in cucina anche se non c’è nulla da controllare, così eccolo di nuovo davanti allo specchio a guardarsi e giudicarsi. Ma la pace che gli procura il non essere visto non dura, non può durare: poco dopo si sente di nuovo chiamare. Il cliente deve avere apprezzato, altrimenti perché ordinare un altro pezzo? Però stavolta vuol farsi dare un consiglio e a quella richiesta il pizzaiolo sente lo stomaco attorcigliarsi, le mani sudare, ma il lavoro è lavoro, così si fa forza e serve un trancio di quella che reputa la sua creazione migliore, un impasto di farine antiche, integrali, con fichi di Cosenza e alicette di Cetara, e osserva sottecchi l’espressione del cliente mentre addenta il suo lavoro che in fondo è la sua vita, e sente un terrore indicibile, che magari ora si accorge della goccia di sudore che è caduta nell’impasto, ma è impossibile, si dice il pizzaiolo, che lui ha il terrore delle gocce di sudore nella pizza, butta l’intera teglia se ha il minimo dubbio di contaminazione, invece gli altri pizzaioli non ci pensano proprio, lo considerano normale, nel locale dove lavorava da ragazzo, dove ha imparato il mestiere, il capo diceva che senza sudore la pizza viene una schifezza, ma il pizzaiolo gourmet non ci ha mai creduto, per lui stare a posto con la coscienza è un requisito fondamentale per far bene il suo lavoro, che già è tanto sostenere lo sguardo del cliente, già è tanto avere a che fare con quelli che guardano le sue pizze accuratamente selezionate con una curva sulle labbra che forse è derisione.

Il cliente ha terminato il terzo trancio, butta l’incarto e chiede il conto, meno male. Solo allora il pizzaiolo gourmet riconosce in lui un ragazzo di nemmeno vent’anni. La legge non scritta dei pizzaioli vuole che chieda «Tutto bene?», che in teoria è solo una mossa di marketing, ma per quello gourmet è una spada di Damocle che fin dall’inizio penzolava sopra la sua testa. Così batte lo scontrino e chiede «Tutto bene?», ma lo fa con una mezza vocina che il cliente neppure sente, così deve ripetere, e ripetendo alza troppo la voce, quasi grida. Il ragazzo lo guarda un po’ stranito, «Buonissimo» risponde, ma al pizzaiolo gourmet non basta, non può bastare, non dopo tutte le fatiche e gli anni e le materie accuratamente selezionate. «Sicuro che l’impasto era cotto bene?» chiede un po’ in ansia. «Il pomodoro bello croccante?» Il ragazzo aggrotta la fronte, assicura che era tutto ottimo, ma al pizzaiolo sembra di aver colto una vena ironica in quel «Buonissimo» detto in automatico. «Davvero se c’è qualcosa che non va, dimmi, ti prego.» Il ragazzo paga mentre il pizzaiolo non ha ancora ricevuto una risposta, e d’un tratto si sente distrutto, gli crolla addosso il locale, nonostante la primissima qualità la pizza non è buona come aveva sperato, altrimenti il cliente l’avrebbe detto da sé «Buonissimo», invece se non era per la sua domanda se ne andava e magari non tornava più, sarebbe passato alla concorrenza, e a quel punto, il pizzaiolo gourmet lo sa, a quel punto sarebbe stata la fine, gli anni e i sacrifici e le migliori selezioni di ingredienti sarebbero andate a farsi benedire, e allora non sarebbe restato che chiudere battenti perché quel mestiere non era fatto per lui, ma se fare il pizzaiolo non era per lui allora che gli restava, a che serviva il bel locale piccolo ma accogliente, i quadri alle pareti?

«Facciamo così», quasi urla richiamando il cliente che è già con un piede in strada. «Facciamo così» ripete il pizzaiolo mentre gli restituisce i soldi, perché lo sa che la pizza non era all’altezza, che faceva schifo, e per come si sono messe le cose un cliente non è proprio in condizioni di perderlo, meglio perdere un piccolo guadagno che un cliente che magari domani porta altri clienti. Il ragazzo intasca i soldi stupefatto, ripete poco convinto che non è necessario, davvero tutto era ottimo, però i soldi se li riprende e una prova più schiacciante di quella per il pizzaiolo gourmet non ci potrebbe essere. Meglio perdere un piccolo guadagno che un cliente, soprattutto se è l’unico della giornata, si dice il pizzaiolo mentre chiede mille volte scusa, scusa per l’impasto indurito, scusa per il pomodoro ammollato, per le noci sgusciate male, e scusa per il sudore, sì, nonostante le accortezze, nonostante le teglie buttate in via precauzionale, il sudore nella pizza ci è andato, ed è per questo che il cliente non ha detto «Buonissimo» di sua iniziativa, dal cuore, ma ha aspettato che fosse lui a domandarlo. Il ragazzo si smarca imbarazzato con un «Arrivederci» che ha il sapore di un addio, lasciando finalmente il pizzaiolo gourmet da solo nel suo locale ben arredato, davanti alle pizze selezionate ma evidentemente non abbastanza, a guardare la cassa vuota, ma è meglio così, si dice, che almeno adesso non deve sforzarsi di essere un altro, ed è proprio allora che sente il puzzo di bruciato, che più del sudore e degli ingredienti processati male, è la vera nemesi di ogni pizzaiolo.

La cucina è piena di fumo bianco e nero, ovunque: è già arrivato al bancone, alle pizze. Così il pizzaiolo raggiunge quello che fino a un momento prima era il suo paradiso di invisibilità, apre lo sportello del forno elettrico, tira fuori la teglia bruciata e nel fumo si sente per la prima volta a suo agio, nascosto, anche se il respiro ne risente, poi butta la teglia, spalanca la finestra per far pulire l’aria. «Tutto bene?» grida un passante allertato, grida all’interno, il pizzaiolo lo sente e non risponde, perché sa che quella domanda è una falsità, proprio come la risposta del cliente, e non risponde, resta nel suo angolo nascosto anche quando il fumo è ormai ridotto a una nebbiolina. Ma in quella ritrovata visibilità, il pizzaiolo si mette a pensare che il fumo non è la nemesi di nessuno, il fumo è buono, più buono certamente della sua pizza venuta male. Il fumo ti nasconde. E si avvicina al forno rimasto aperto, rimasto acceso, che è vuoto, come è vuota la cassa dietro al bancone, né lo spegne, resta immobile davanti a quel forno di seconda mano che sarà suo tra qualche anno di rate, quel forno che è la sua storia, la sua vita, ma che gli ha dato solo dolori, solo pizze venute male, ed è sempre più vicino, col mento all’altezza dello sportello incandescente perché la pizza cuoce a centoquaranta gradi, proprio come la pelle diventata rossa come il pomodoro Belmonte, friabile come gli impasti antichi, e ora sa come si sentono le sue pizze, sente il dolore, sulla faccia e nel cuore, per quella partita che sapeva persa in partenza eppure ha voluto giocare lo stesso, illudendosi che la qualità degli ingredienti fosse sufficiente e invece si sbagliava, e lo capisce adesso che la testa è dentro al forno e la pelle si abbrustolisce come un gorgonzola tirato fuori in ritardo, come la pizza che ha buttato, e con gli occhi vede la ventola del forno, proprio come le sue pizze, non fa che girare, finché gli occhi stessi non diventano di gorgonzola, incapaci di giudicare, nemmeno davanti allo specchio impolverato di farina, perché non ci sarà più nessun cliente, nessun impasto a guardargli dentro, a conoscere la sua paura, non più.

Gourmet

di Giuseppe Checchia

Mi basta il tempo di morire

di Silvia Cannarsa

Me ne stavo seduta ad aspettare il mio turno dalla ginecologa e controllavo le notifiche del cellulare. Continuavo a pensare a tutti i vecchi del mondo che si offendono perché fin dall’alba dell’adolescenza stiamo attaccati ai telefonini. Agli squilli, prima, e ai vocali da sei minuti, adesso. Effettivamente, nella sala d’attesa eravamo in quattro e, a parte me – legittimata a guardare il telefono, dato che avevo appena evitato una crisi di panico in via Sacchi –, anche tutti gli altri avevano il naso incollato allo schermo. Per distinguermi, avevo voglia di tirare fuori il libro dalla borsa e urlare: «Io ve lo giuro che di solito leggo» anche se non era vero, non del tutto, perché erano mesi che mi portavo dietro quel tomazzo da milleduecento pagine che avevo sì e no aperto. Ma cosa ci potevo fare se non mi acchiappava più niente? Ci avevo provato. Cristo, ci avevo provato davvero ad appassionarmi a qualcosa che non fosse il mio lavoro, le mie amiche o me stessa, ma ero arrivata alla conclusione che quel periodo della mia vita fosse fatto così, non esisteva altro, né la politica, né la musica, né la cultura, perciò dovevo smetterla di arrovellarmi: come tutti i periodi, anche quello sarebbe passato. No?

«La signora Rosso?»

«Mhm» ho fatto senza alzare la testa, continuando a scrollare la home di Facebook. Ho registrato solo lateralmente che la segretaria mi stava dando della vecchia.

«È il suo turno.»

«Ah.» Mi sono alzata di colpo, rovesciando la borsa con dentro assorbenti, caramelle, un panino mezzo mangiato e il libro di milleduecento pagine, intonso. Mi sono messa a raccogliere tutto.

«La dottoressa la sta aspettando.» Si è girata e se n’è andata sbatacchiando la coda di cavallo, tronfia.

Che stronza, ho pensato. Però aveva ragione lei, sempre con ‘sto cazzo di cellulare in mano.

Sono entrata nello studio.

Era il 20 agosto. C’erano quarantadue gradi all’esterno. Il palazzo dell’Ottocento nel quale la dottoressa Giovis aveva lo studio era un forno con mobili antiquati, o antichi, non sapevo scegliere. Era la prima volta che andavo da lei, me l’aveva suggerita un’amica, e mi ha colpito la sua stretta di mano da strangolatrice. Era una cinquantenne bassa e baffuta, con splendidi denti bianchi tutti uguali e dritti. Di certo ascoltava cantautorato italiano, mi sono detta, Battisti, e di certo non faceva fattura. Che poi anche a me piace Battisti, e comunque sulla fattura mi sarei impuntata.

«Nome e cognome» ha dichiarato la Giovis mentre apriva una tabella Excel sul suo computer anni ‘90. Lo ha detto, non lo ha chiesto.

«Alice Rosso.»

«Peso.»

«Cinquantasei, tipo?»

«Se non lo sa lei. Dopo verifichiamo. Fuma.»

«Sì?»

«Quante.»

«È stato un periodo stressante. Sette, otto al giorno?»

La Giovis ha arricciato il naso, e io mi sono rimpicciolita sulla sedia.

«Alice, facciamo chiarezza, perché qui mi sembra che stiamo giocando. Al prete si dicono le cazzate, alla ginecologa si dice sempre e solo la verità. Quante.»

Ero diventata un puntino minuscolo, ormai. «Venti, ma di tabacco, non quelle vere.»

La Giovis ha tentennato prima di scrivere sulla tabella, poi ha aggiunto la voce: incallita.

«Voglio smettere però» ho sussurrato. La mia voce era un filo di imbarazzo.

«Mestiere.»

«Eh, questa non è facile. Cameriera, per ora. Le spiego: lavoro in un locale che è anche un’associazione culturale e io organizzo gli eventi, però sto anche dietro al bancone, o servo ai tavoli, se c’è bisogno vado pure in cucina, però non so bene come definirmi.»

La Giovis non ha reagito. Ha scritto: cameriera/in cerca…

«Rapporti sessuali.»

«Eh, ogni tanto, no?»

«Ha una relazione stabile.»

«Mhm. Sì, da cinque anni, più o meno?»

«Lui la tradisce.»

«Oddio, spero di no?»

«Lo fate protetto.»

«Ecco, è proprio per questo che sono qui.»

La Giovis ha scritto: NO.

Io ho sospirato, guardando lo schermo del computer.

«Quanti anni ha.»

«Chi? Io? Lui? Io ne ho ventott-no, ventinove.»

La dottoressa si è tolta gli occhiali e ha intrecciato le dita, posando le mani sulla tastiera del pc.

«Direi che a questo punto, a quasi trent’anni, nel 2019, dovrebbe sapere che si devono usare i contraccettivi, se si vuole evitare una gravidanza. Lei la vuole evitare, no?» Ha pulito le lenti degli occhiali e li ha indossati di nuovo. Serissima.

Io intanto mi torcevo le mani: «Sì, certo, certo che la voglio evitare. Non so cosa mi sia preso. Sono stata attenta tutta la vita, ma tipo ossessiva, eh? Non so, davvero. Voglio rimediare.»

A quel punto avrei accettato qualsiasi cosa mi avesse prescritto: pillole, spirali, anelli, cerotti. Anche il cianuro, così la chiudevamo lì.

«Alice, lei non me la racconta giusta. Mi dica, ha una nuova relazione.»

Ho sobbalzato, in quell’istante conscia che chiunque avesse voluto vedere ciò che stava succedendo nella mia vita, lo avrebbe visto. Se ero riuscita a tenerlo nascosto per mesi era solo perché le persone intorno a me erano distratte dalle loro vite.

Accarezzai l’idea di mentirle, fingendo di essere la ragazza che ero sempre stata, una tipa a modo che aveva attraversato tutte le fasi della crescita ed era ora un’adulta coscienziosa che pagava le bollette e non dimenticava di versare l’affitto il cinque del mese, che non faceva scadere le uova in frigo e faceva la raccolta differenziata, carta, plastica, umido, secco, torturandosi all’idea di non avere un deposito per l’olio esausto vicino a casa. Una che al liceo non si era mai data malata per non passare di latino. Una che amava il suo fidanzato e non lo avrebbe mai tradito.

Peccato che da un paio di mesi non fossi più quella lì. D’un tratto mi ero resa conto di quanto fossero stati belli i miei primi ventott-no-ventinove anni, quando ero la cara ragazza che tutti i genitori avrebbero voluto avere come figlia. Non troppo secchiona, non troppo ribelle.

Ho cominciato a sudare, ma i quarantadue gradi c’entravano poco: era sudore freddo. Mi sono guardata intorno in cerca di una via d’uscita. I mobili di legno scuro – antiquati nel gusto, sì, indubbiamente antichi, comprati da un antiquario e fatti restaurare – erano soffocanti. Il cielo fuori dalla finestra – anche gli infissi erano antiquati, antichi e restaurati – era il cielo plumbeo di un agosto afoso, schifoso, puzzolente e pieno di cemento moscio. Dietro al paravento cinese – autentico o no? – c’era il lettino per la visita, freddo e alto, con lo schermo per le ecografie di tutte quelle future mamme insopportabilmente felici con i loro maritini felici e le loro dosi di ormoni della maternità, anche loro felici.

«Sì, ho una relazione. Una relazione extraconiugale.»

«Ma lei non è sposata.»

«Be’, allora lui ha una relazione extraconiugale con me.»

La ginecologa ha annuito. «Capisco» ha detto.

Avrei voluto urlare: «Ma cosa vuole capire lei?» Cosa vuole capire lei che ascolta Battisti tutto il giorno e se ne sta lì, a guadagnare migliaia di euro senza fare lo straccio di una fattura e se ne torna a casa coi suoi baffi e i suoi denti dritti e la sua stretta di mano da carcerato, per fare cosa, poi?, per ascoltare a ciclo continuo Il tempo di morire, motocicletta, dieci acca pì, tutta cromata, è tua se dici sì.

Il mio problema è che ho il cuore malato, e so che guarirei. So anche di amare un altro, ma che ci posso fare, sono una disperata perché lo voglio amare.

Stanotte. Adesso. Sì. Mi basta il tempo di morire-ire.

Ho raccolto le idee, ho respirato a fondo, ho smesso di cantarmi Battisti e di accusare la mia incolpevole ginecologa dei miei errori.

«Non sono incinta» ho detto contro ogni logica.

«E le dispiace.»

«È una domanda?»

La Giovis ha scosso la testa.

Qualche giorno prima avevo cominciato a piangere sullo zerbino di casa, con la chiave nella toppa, incapace di aprire la porta. Continuavo a pulirmi le scarpe, singhiozzando come un vitello appena nato. Compiangevo la mia intera esistenza, consapevole di avere il ciclo; sapevo che nell’arco di dieci minuti mi sarebbe venuto da ridere, e poi magari da urlare, eppure non potevo fare a meno di piangere pensando che quel ciclo fosse una manna dal cielo, perché avevo davvero paura di essere incinta.

Non vedevo l’ora che arrivasse, quel ciclo, ma il suo ritardo era l’unica testimonianza della lunga e intensa scopata della settimana prima. E non volevo, proprio non volevo lasciarla andare, perderla tra le cose che succedono, dimenticata e sepolta sotto tutte le assurdità che uno fa nella vita. Volevo conservare quella sensazione di pienezza, avere dentro qualcuno che non vuoi che si separi da te. Quella mano sulla guancia, quella risata dentro lo stomaco.

Ma poi il ciclo era arrivato, puntuale come sempre, anzi leggermente in anticipo. E mi ero stupita. Cristo, non volevo certo essere incinta, certo non di qualcuno che non avrei potuto avere. E pure potendolo avere, di sicuro non avrei voluto farci un figlio subito. A maggior ragione, se non lo potevo avere. Ecco, esatto. A maggior ragione se non potevo stare con lui.

La ginecologa mi ha fatta sdraiare sul lettino e mi ha visitata.

«Ha proprio un bell’utero» mi ha detto. «E guardi che belle ovaie.»

«Grazie mille» ho risposto prontamente, come una brava ragazza, e ho guardato il monitor, vedendo il mio utero pulsare, le sue pareti elastiche rimbalzare contro l’ecografo. Era proprio un bell’utero.

Mi ha prescritto la pillola e mi ha stretto la mano.

Quando sono uscita, la segretaria mi aspettava sorridendo. La sua coda di cavallo tronfia mi sembrava un po’ meno rigida di prima, morbida sulla nuca.

«Sono duecentoventi. Con fattura» ha detto.

Alla faccia. Ho sorriso di rimando. Ho aperto il portafoglio, pregando. C’erano centoquaranta euro, dentro.

Mi sono mordicchiata le pellicine dell’anulare sinistro.

«E senza?»

Tempi

di Camilla Marchisotti

«Non c’è un unico tempo.»

Davanti ai tavolini del baretto c’è uno spiazzo quadrato e piano, con qualche panchina, due altalene e una fermata del bus. Di solito a quest’ora, lo spiazzo si riempie di bambini, quelli della scuola elementare Carducci – L’ALBERO A CUI TENDEVI LA PARGOLETTA MANO IL VERDE MELOGRANO DA’ BEI VERMIGLI FIOR.

I padri aspettano sullo spiazzo, che sembra fatto apposta per aspettare, con tutta quella polvere sottile da tirar su coi piedi spostando il peso da una gamba all’altra, e quella ghiaietta da far scricchiolare sotto le suole dei mocassini come una protesta. I padri non hanno molto tempo da perdere, controllano l’ora sui polsi, lasciano le panchine alle vecchie, allentano appena i nodi alle cravatte.

Suona la campanella, i bambini sulla soglia della scuola indicano col dito i propri padri alle maestre, e solo quando le maestre li riconoscono hanno il permesso di uscire. Questo vuol dire che le maestre sanno a memoria tutte le facce di tutti i padri, e sanno anche chi è padre di chi. Quando le maestre riconoscono i padri, i bambini diventano i figli: è tutto un susseguirsi di riconoscimenti.

I padri comprano un ghiacciolo ai figli dal baretto – amarena, limone, arancia, menta –, poi caricano i figli sulle macchine e se ne vanno (non hanno molto tempo da perdere), non prima di aver controllato che i figli si siano allacciati per bene le cinture e che i ghiaccioli non sgocciolino sulla pelle dei sedili.

«Non c’è un unico tempo, ci sono molti nastri.»

Oggi i bambini non ci sono, sono in vacanza forse, e la scuola Carducci – NEL MUTO ORTO SOLINGO RINVERDÌ TUTTO OR ORA E GIUGNO LO RISTORA DI LUCE E DI CALOR – è chiusa. Ci sono però un ragazzo e suo padre.

Il ragazzo ha la gamba destra ingessata e avvolta in uno spesso tutore nero. Con quell’impalcatura di feltro, la gamba malata è tre volte più grossa e più pesante della gamba sana. Chissà che temperatura insopportabile, in quell’inferno di bende, polvere di solfato di calcio, chiodi dentro alle ossa.

Gli escono dei peli biondi dal colletto della maglietta di cotone: dietro, lì dove la schiena si stringe e diventa nuca, appena una lanugine. L’aria è talmente tersa che i peli gli brillano di sudore, in controluce. Il ragazzo ha le stampelle. Sta provando a camminarci su, forse per la prima volta.

Il padre lo segue, né troppo vicino né troppo lontano: non si toccano: è la distanza di sicurezza dei padri. Indossa una polo blu della Fred Perry e ha gli occhiali tondi, tartarugati.

È serio. Non sembra commosso. Non sembra preoccupato. Non sembra fiero. È la distanza di sicurezza dei padri. A volte dice una parola, due: sottovoce. Ma sono sempre troppo distante per sentire cosa dice.

«Non c’è un unico tempo. Ci sono molti nastri che, paralleli, slittano…»

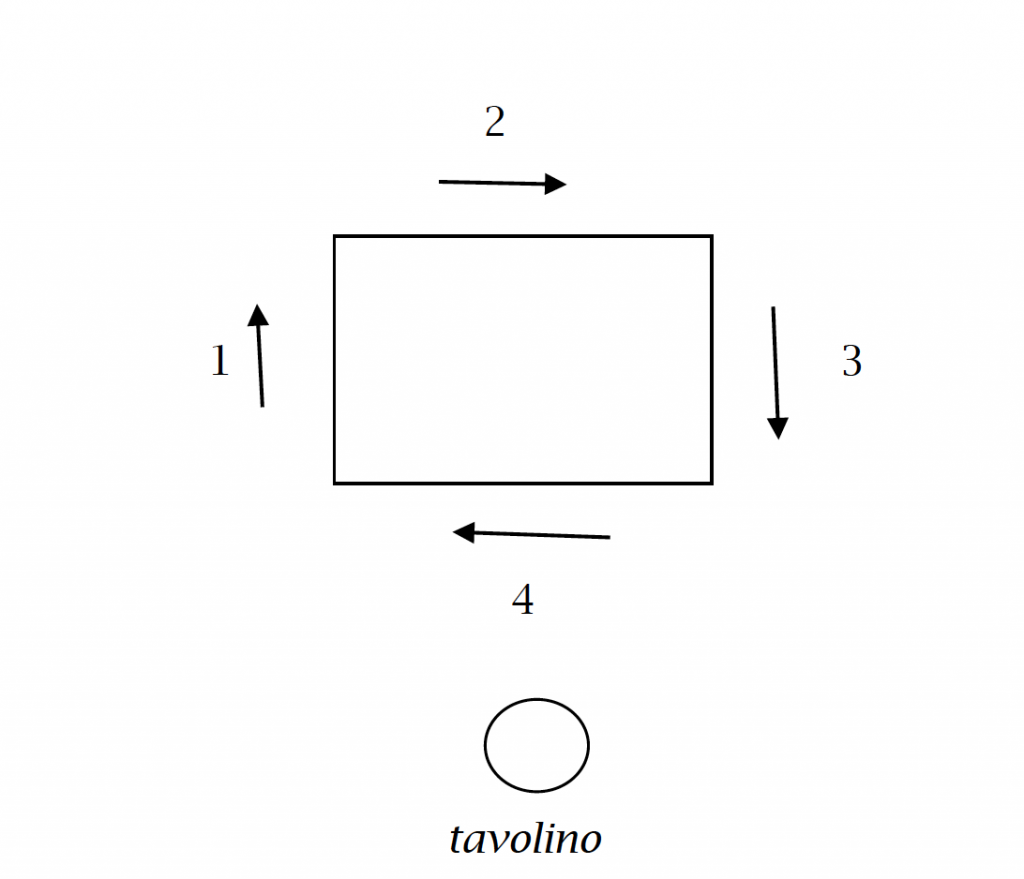

Il padre e il ragazzo costeggiano i lati dello spiazzo vuoto, ci fanno il giro attorno, sempre nello stesso senso di percorrenza. È chiaro che non è una passeggiata, è un esercizio. Lo spiazzo non è più un luogo in cui attendere i figli che escono dalla scuola Carducci

– TU FIOR DELLA MIA PIANTA

PERCOSSA E INARIDITA

TU DELL’INUTIL VITA

ESTREMO UNICO FIOR –

lo spiazzo è un rettangolo di quattro lati, e i quattro lati vanno percorsi tutti, sempre nello stesso senso:

Dal tavolino del baretto la visuale è perfetta, li posso vedere sempre: di schiena, entrambi (primo lato); di profilo dalla parte del padre (secondo lato); di faccia, entrambi (terzo lato); di profilo dalla parte del figlio (quarto lato). Hanno lo stesso naso, le stesse spalle larghe. Tutte le volte che percorrono il quarto lato, alzo la testa dal libro di poesie che distrattamente sto leggendo e faccio al ragazzo un sorriso di incoraggiamento.

Fa molto caldo. Do un morso al ghiacciolo che

sgo

cci

ola.

Il padre tiene le braccia lunghe e attaccate al corpo, le mani intrecciate dietro la schiena come certi vecchi quando passeggiano sul lungomare. Non è proprio di fianco, se ne sta appena un attimo più indietro: forse è la distanza di sicurezza dei padri, forse è per prendere il ragazzo al volo, nel caso dovesse cadere. Sembra una posizione sulla quale ha riflettuto molto, prima di assumerla. Non guarda il ragazzo. Guarda quel punto nello spazio in cui il ragazzo ancora non c’è, quel punto nello spazio che – se tutto va liscio – il ragazzo occuperà con il prossimo passo. Il padre sa che, se il ragazzo dovesse cadere in avanti, non ci sarebbe nessuno a prenderlo al volo. Il padre sa anche che non può stare contemporaneamente un po’ più indietro e un po’ più avanti del ragazzo.

Non riesce a ricordarsi a che età il ragazzo ha cominciato a camminare. Deve chiederlo a sua moglie, appena torna a casa.

Il ragazzo non sembra accorgersi dei pensieri del padre (i padri hanno pensieri?); ha assunto una respirazione precisa. Quando alza la gamba ingessata, puntellandosi al suolo con le stampelle, inspira. Quando abbassa la gamba ingessata, butta fuori l’aria, con le labbra tutte sporgenti, a forma di cerchio. Sembra che nuoti in una piscina che vede solo lui, anche se l’aria tersa potrebbe ricordare gli scherzi azzurri del cloro sull’acqua o gli effetti ondulati del caldo sull’asfalto. Ma no, lui non vuole pensare all’asfalto.

«Non c’è un unico tempo: ci sono molti nastri che paralleli slittano, spesso in senso contrario.»

Il ragazzo, due mesi fa, ha rischiato di morire dissanguato sull’autostrada Rimini-Riccione. Erano le quattro di notte, tornavano in macchina dalla discoteca, c’era appena stata una festa del liceo al Billionaire. Aveva bevuto un paio di gin tonic, ed era ancora a metà dell’ultimo, così aveva preferito non guidare. Si era messo davanti, nel posto del passeggero. Aveva allacciato la cintura, l’amico gli aveva detto vez, occhio a non rovesciarmi il cocktail sul sedile che mio padre sennò mi ammazza, lui aveva annuito, huh-huh, e aveva acceso la radio, di modo che entrambi restassero svegli.

Cinque minuti dopo, una Lancia Thema grigio metallizzata li aveva schiacciati contro il guardrail, ficcandosi col muso nel fianco della loro Panda blu, dal lato del passeggero. Il guidatore della Lancia era morto. Il guidatore della Panda – l’amico del ragazzo – si era lussato una spalla: niente di grave.

Il ragazzo si era fratturato il femore in tre punti.

Il ragazzo era un nuotatore.

Il ragazzo faceva i 400 metri stile libero in 3’56’’34.

«Non c’è un unico tempo: ci sono molti nastri che paralleli slittano spesso in senso contrario e raramente…»

«Nessuno dovrebbe seppellire il proprio figlio» – SEI NE LA TERRA FREDDA – è una di quelle cose che si sentono dire spesso e un po’ da tutti – SEI NE LA TERRA NEGRA –, non importa se hanno figli / oppure no. Ci sono delle cose che si dicono così, da sempre, che nessuno si ricorda chi le ha dette per primo e non sono più nemmeno citazioni, ma

puntelli

picchetti

paletti

del genere umano, con cui delimitare, stabilire fissare una volta per tutte i confini tra

ciò che è naturale / e ciò che non lo è

ciò che dovrebbe accadere / e ciò che non dovrebbe

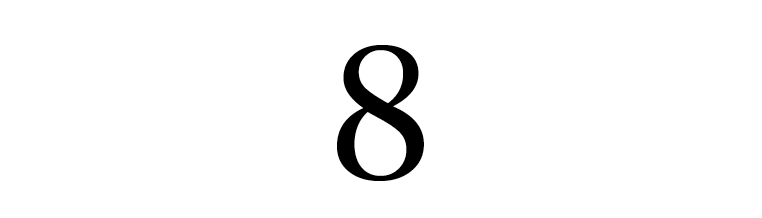

Il padre tiene le braccia lunghe e attaccate al corpo, le mani intrecciate dietro la schiena come certi vecchi quando passeggiano sul lungomare. Non è proprio di fianco, se ne sta appena un attimo più indietro. Proprio perché sta un po’ più indietro, può notare la macchia di sudore sulla maglietta di cotone del ragazzo. È nuova, prima non c’era. È a forma di otto,

sembra quasi stampata tanto è precisa, lì nell’incavo della schiena, per il movimento e per il sole – NÉ IL SOL PIÙ TI RALLEGRA.

Per la prima volta dopo: 11? 12? 13 giri?: il padre disintreccia le mani da dietro la schiena e fa per allungare un braccio, come a volerla toccare, quella macchia, quel bel miracolo a forma di otto. È arrivato a metà della distanza di sicurezza, quando una macchina sfreccia con il rosso all’incrocio che sta di fianco allo spiazzo.

C’è un gran rumore di freni,

Ma è un attimo, poi passa. L’aria (la pagina) si ricompone, zitta, tersa, compatta. Alzo la testa dal libro di poesie che leggo distrattamente al tavolino, e vedo il proprietario del baretto che ha smesso di pulire i bicchieri con lo straccio, ed è rimasto con le mani giganti inutili a mezz’aria, e il padre… Il padre ha fatto appena in tempo a ritirare la mano, così quando il ragazzo si volta verso di lui, come un cervo spaventato dal rumore, dai fari, da tutto, la distanza di sicurezza è ristabilita.

Ora, per la prima volta da quando sono arrivati, sono fermi nell’aria (nella pagina) zitta, tersa, compatta. Sono a metà del quarto lato, che è anche il più vicino ai tavolini. Così lo sento, il padre, quando dice: «Su, vieni, andiamo al baretto, che ci prendiamo un ghiacciolo all’amarena».

Il padre compra il ghiacciolo al figlio, ma poi si rende conto che sarà difficile mangiarlo, con quelle stampelle. Così lo fa salire in macchina, offrendogli l’appoggio del braccio. Mette le stampelle nel bagagliaio. Fa caldo. Il figlio seduto nel posto del passeggero dà un morso al ghiacciolo. Prima di partire, il padre controlla che si sia allacciato per bene la cintura e che il ghiacciolo non sgoccioli sulla pelle del sedile.

«Non c’è un unico tempo: ci sono molti nastri / che paralleli slittano / spesso in senso contrario e raramente / s’intersecano. È quando si palesa / la sola verità che, disvelata, / viene subito espunta da chi sorveglia / i congegni e gli scambi. E si ripiomba / poi nell’unico tempo. Ma in quell’attimo / solo i pochi viventi si sono riconosciuti / per dirsi addio, non arrivederci.»

Finita di leggere la poesia, chiudo il libro, mi alzo dal tavolino, pago il ghiacciolo e me ne vado. In lontananza, suona la campanella della scuola elementare Carducci: è tutto un susseguirsi di riconoscimenti.

Sul cadavere di Fiona Again

di Giovanni Buttitta

Un addetto alla manovalanza

Mircea è andato fuori a prendere due birre dal furgone e io sono rimasto da solo con il cadavere nudo e imbalsamato di Fiona Again chiuso dentro una teca di vetro. In attesa di Mircea ho sistemato in uno spazio la sagoma di cartone in scala 1:1 di Fiona, ma mi è sembrata troppo decentrata, troppo viva e troppo sola e allora l’ho spostata quasi ai piedi della teca.

Mentre scaricavamo le due Fiona dal furgone, Mircea − come se fosse il proprietario tuttofare di un circo di periferia − ha detto: «Fiona bidimensionale, Fiona morta, Fiona di cartone, Fiona bifacciale, Fiona in un frame di Fiona e i Gladiatori da Monta, Fiona iconica, Fiona santa»; non erano parole sue, era l’attacco di un articolo sul tour Benedetta Fiona: ai confini di una nuova santità che il rumeno aveva imparato quasi a memoria. Il pezzo conteneva anche stralci di una dichiarazione di un noto teologo visionario da qualche tempo in voga.

Mircea ha tardato a tornare e io mi sono masturbato, ho schizzato sul coperchio della teca gocce di sperma e si è formato come un arcipelago. Sono venuto sulla santità di Fiona prima di quei palloni gonfiati dei suoi ex amici pornodivi. Blateravano come se stessero per entrare nella storia dalla porta principale e invece dovevano soltanto venire per l’ennesima volta a favore di telecamera.

Poi è arrivato Mircea con le birre, ha annusato l’accaduto e ha detto che era già venuto in passato su una salma (qualche anno prima, a Timisoara), mi ha allungato una bottiglia e ha cominciato a smanettarsi l’arnese. Io non avevo staccato gli occhi dal cartonato, lui era tutto concentrato sul cadavere. È venuto moltiplicando il numero delle isole dell’arcipelago, quasi il doppio rispetto a quelle che avevo fatto piovere io.

Alla fine ho pulito la teca con dei fazzolettini imbevuti che odoravano di violetta ammuffita.

La sera, Mircea, alla quarta birra, è tornato sulla contabilità delle gocce di sperma, pretendendo, alla luce di questa, il riconoscimento, per quanto simbolico, del ruolo di maschio dominante.

Io ho abbozzato.

Io

Davanti ai cancelli chiusi della vecchia acciaieria la folla ha cominciato a radunarsi all’alba. L’ingresso che consente l’accesso al piazzale invece è stato aperto già la sera prima.

I muri perimetrali disegnano un rettangolo. C’è tanto spazio.

Alle dieci i cancelli sono ancora chiusi, dentro l’acciaieria non è ancora entrato nessuno, il sole è minaccioso, la fila è un pitone di dimensioni post-atomiche ricoperto di pelle umana, lucido di sudore e che si stropiccia il pacco. Un rosario di maschi in perizoma e infradito. Addominali, obesità, piercing, creste colorate, miopie, pelli grigie, tatuaggi, depilazioni, riporti, peli sui lobi, magrezze, sguardi vuoti, eccitazioni, compostezze, imbarazzi e altro compongono insieme onde sinusoidali irregolari che risaltano sull’asfalto.

All’ingresso, a tutti i presenti, a qualsiasi titolo, è stata consegnata una collanina, da questa pende una Fiona in argento a gambe divaricate fino a formare un angolo di centottanta gradi; invece, solo ai partecipanti, è stato messo al polso destro un bracciale in pelle nera largo sette centimetri con un numero riportato sopra sovrastato dalla scritta Benedetta Fiona. Io ho il numero 3.

I primi undici siamo, o siamo stati, tutti professionisti dell’hard venuti sin qui solo per Fiona (più un rimborso spese, più cinque giorni in pensione completa, più un extra in nero, più l’uso gratuito della sauna dell’hotel) e a nessuno di noi convince la piega che sta prendendo questa storia. Ma tant’è.

Tre uomini della sicurezza ci separano dagli altri, un addetto distribuisce volantini, riepilogano una serie di regole comportamentali:

11) non salutare gli amici a casa guardando dentro la telecamera;

17) non costituire fazioni;

22) non aprire dibattiti sulla classifica delle più grandi pornostar di tutti i tempi;

28) non familiarizzare.

In caso di infrazione gli addetti alla sicurezza impiegheranno un attimo ad afferrare il trasgressore per il collo, spostarlo di peso, cacciarlo via a pedate (qualora opponesse resistenza), marchiarlo come infiltrato, o abusivo, o indegno, o indesiderato, espellerlo, sputargli addosso e sostituirlo col primo candidato in attesa.

Ma nessuno ha voglia di bruciarsi l’opportunità della vita.

Per questioni legate agli sponsor non è permesso portare oggetti personali (regola numero 26), tranne che a noi pornodivi, avendo cura però di nascondere il marchio. Io, per esempio, ho con me un binocolo.

In un angolo del piazzale, in fondo, staziona una piccola folla in attesa. Ondeggia pigra come rami scossi da un vento stanco, sono gli operatori di alcune televisioni generaliste in attesa che parta l’evento. A loro sono permesse soltanto riprese in campo lungo e nessun dettaglio. Nascondono qualche curioso camuffato da addetto ai lavori.

In alto, sulla collinetta che domina il piazzale e l’acciaieria, a meno di quattrocento metri, un gruppo nutrito di persone sta organizzando un sit-in di protesta.

La presentatrice

È stato lo stupore a farci perdere l’attimo. Ci siamo guardati, interrogati, smarriti e quando ognuno di noi, col terrore negli occhi, alla prima esplosione, ha cominciato a confermare al suo vicino che quello che sembrava stesse accadendo era esattamente quello che stava accadendo, era ormai troppo tardi.

L’operatore con la steadycam percorreva la fila, inquadrava i volti, staccava sulle zone genitali. Misurava l’attesa. L’evento stava andando in diretta e in esclusiva sul canale a pagamento per adulti Ah*Ah*Hard*, avevano scelto me come presentatrice per il mio passato nel cinema a luci rosse. Io che provavo a riciclarmi, alla mia età, all’interno di un ambito un po’ più mainstream. Giocavo le mie carte. Sfruttavo la scia iconica di Fiona; tentavo, nel mio piccolo, di far gravitare sulla mia testa una virginea e fluorescente aureola.

Vorrei ancora fare la televisione, condurre un programma della fascia tardo pomeridiana di una tv generalista. Il mio italiano, ormai, non è nemmeno tanto male.

Jimmy Sicily prima mi ha sorriso, poi si è abbassato, ha scrutato dentro la telecamera e ha detto: «La mia vita è stata solo un infinito piano sequenza»; si è rialzato e si è guardato attorno compiaciuto. Nessuno ha compreso il senso della sua affermazione. Le parole sono state assorbite dall’indifferenza, era un mondo poco interessato alle sfumature ermetiche, non incline a incoraggiare l’esibizionismo dialettico. Lui si è sentito velleitario, ma non ha avuto il tempo di ricollocarsi dentro una nuova posa e già la sua testa, assieme a porzioni di corpo di chi gli stava vicino, fendeva l’aria accelerando, decelerando, raggiungendo un punto per inerzia e iniziando la fase di discesa per poi rotolare sull’asfalto fino a stabilizzarsi a pochi centimetri da un pene mozzato alla base.

Da un articolo apparso sulla stampa alla vigilia della manifestazione

Un teologo: «Basta con il monopolio della sacralità!» E ancora: «Se una multinazionale dell’intrattenimento per adulti si fa carico di spargere il seme di un nuovo credo, nessuno può impedirlo». E infine: «Sia benedetta ogni sintonia spirituale che mette in connessione gli esseri di questo cosmo. Se Fiona è nel cuore e nell’anima di uomini in adorazione, Fiona è già divina».

Un elemento del Gruppo di Azione

I capi cellula ci danno le ultime indicazioni. Mimetizzati dentro tre furgoni di una catena di lavasecco rubati una settimana prima carichiamo adrenalina e concentrazione. Undici per ogni mezzo. Autista a parte. In dotazione – per ognuno −: un fucile d’assalto e cinque caricatori amovibili.

Gli autisti scendono, aprono i portelloni, i capi cellula saltano fuori per primi, salutano i responsabili dei vari gruppi, organizzazioni, associazioni. Si stringono la mano. C’è anche una donna anziana che annuisce e dice: «è necessario». Poi scendiamo noi, gli elementi operativi.

Io, assieme ad altri cinque militanti, sono già stato in questo posto. Un mese fa, per un lavoretto ben retribuito. Alla fine di un rave, abbiamo teso un agguato a un gruppetto di partecipanti e spaccato denti, ossa, compromesso bulbi oculari.

Quando arriviamo la protesta è in corso. Saranno stati poco meno di mille. Ritmano: «Per-ver-ti-ti-sa-re-te-pu-ni-ti», agitano cartelli spartani (cartone bianco rettangolare su bastone di legno di medie dimensioni) e hanno facce di chi non ha mai conosciuto la felicità. Due manifestanti indossano una vecchia maglietta con stampata sopra la faccia di un politico che nessuno nel 2016 avrebbe immaginato ancora in auge nel 2029. Tutti hanno l’espressione aggressiva di chi si sente minacciato. Qualcuno sbuffa, soffre l’attesa, mostra disgusto verso Fiona Again, il suo pornocadavere, la forma rituale, il piedistallo su cui è stata posta la salma di una pornostar a fine carriera morta dieci anni fa.

Io

Un gruppo di necrofagi, circa venti, apre la rimanente parte del serpentone. Hanno tatuato sul petto il nome di un’associazione che lotta per il riconoscimento dei loro diritti. Sono rimasti accampati nei paraggi per almeno tre giorni. Non vedono l’ora, ci alitano addosso, ma non li incuriosiamo. Se ne fottono del porno, non amavano Fiona da viva, ma da morta e da imbalsamata, per loro, è diventata una specie di manifesto ideologico. Un simbolo feticista, la sublimazione della carne morta da strappare a morsi.

L’utopia, la comunione. Il sacro.

A seguire, i fan (o adepti o devoti o fedeli): quelli con le lacrime agli occhi e il cazzo in mano; quelli che hanno pagato un intervento di chirurgia estetica deturpante alla loro ragazza perché avesse il labbro superiore come quello di Fiona; quelli che hanno studiato la foto della fica di Fiona dibattendo di vaginoplastica e correzioni strutturali dentro chat dedicate; quelli che poi ne hanno parlato con le loro donne. Se glielo chiedi si inginocchiano e pregano. Sono loro i veri protagonisti del miracolo della santificazione.

La fila muore su due batterie di transenne disposte in parallelo che delimitano uno spazio di decantazione. Oltre questo spazio galleggia un altro centinaio maschi. Gli esclusi. Il cut-off è previsto al numero 501; e, allo stato attuale, il numero 502 è fuori.

Si tratta di panchinari dell’ostinazione, ossessionati senza mai essere folli. Esemplari di un maschio con meno voglia di sacrificarsi, con meno furore dentro il cuore, o − chi può dirlo −: l’anello debole della selezione naturale. E per questo sono finiti dietro. Avvinghiati all’idea di un ripescaggio colmo di se e traboccante di ma, e destinato ad affogare dentro una pozzanghera di bla bla bla. Rischiano, tranne improbabili stravolgimenti in extremis, di non poter omaggiare Fiona, di non schizzarci sopra, di sentirsi dire «Ora, basta! Andate a casa» dagli addetti alla sicurezza. Ma rimangono in fila, si augurano che qualcuno non ce la faccia, schiatti sotto il sole, o si converta, lungo il tragitto, alla pratica dell’autocastrazione. Sperano perché non hanno quasi nulla in mano, nemmeno la rassegnazione. Hanno avuto la loro occasione. L’hanno fallita.

La notte del decimo anniversario della morte, a partire dalle tre, i primi quattrocentonovanta che in ordine temporale hanno postato sul sito di Fiona una foto del loro cazzo mentre viene su un’immagine di Fiona hanno acquisito il diritto a essere fonte di benedizione.

Dopo trentatré secondi la classifica era stilata, il concorso chiuso. Centesimi di secondo hanno determinato destini.

Prontezza, tenacia, organizzazione, rimbalzi da un server all’altro, velocità digitali. Una certa confidenza con i selfie, e quindi con l’autostima. E qualcuno è dentro e qualcuno è fuori.

È l’anno 2029, c’è posto soltanto per i reattivi.

E i necrofagi hanno battuto tutti gli altri sul tempo.

La presentatrice

Sarebbe servito un cordone costituito da elementi delle forze dell’ordine in assetto antisommossa per proteggere i fan di Fiona, gli altri presenti, i curiosi e le troupe televisive, a cominciare dalla nostra. Agenti da mettere in mezzo, in modo che A non venisse a contatto con B. E non una decina di uomini di un’agenzia di sicurezza privata. Con uno schieramento di agenti l’assalto non sarebbe stato nemmeno pianificato. Ma le autorità, in genere, schifano l’umanità che gravita attorno al mondo del porno, e sottovalutano le potenziali e pericolose conseguenze di un mancato presidio.

Qualcuno, come quel teologo visionario, l’appuntamento l’ha caricato di significato, ma si stava facendo soltanto business.

Io

Rudy Orgam è arrivato da Chicago, quando Fiona iniziava lui era agli sgoccioli, è stato il primo sul suo primo set, è giusto che apra la fila, è quasi anziano e il suo sorriso di plastica è sempre lo stesso. Io sono il terzo, alla presentatrice ho appena detto: «Non è semplice, né divertente, gemere a comando».

Poi lei mi chiede chi sono tutti questi fan di Fiona che oggi si sono dati appuntamento in questo posto, io rispondo: «A parte i necrofagi e qualche presenzialista e/o esibizionista, trovi soprattutto romantici, innamorati, nostalgici, o, come dite voi: devoti».

Rudy Orgam sente la necessità di dire la sua, si avvicina al microfono, la presentatrice lo incoraggia con un cenno della testa e dopo che entrambi hanno sorriso alla telecamera gli cede la parola: «Loro sono qui per poter dire un giorno “io c’ero”» dice Rudy in inglese più una spruzzata di italiano, «per poter dire un giorno “io sono stato col cazzo in mano a trenta centimetri dal cadavere imbalsamato di Fiona e dopo essermelo smanettato, e dopo essermi massaggiato le palle con l’altra mano, e dopo aver frugato un’ultima volta dentro il suo corpo, le ho schizzato su una guancia, sulle palpebre chiuse, le ho sfiorato la punta delle ciglia”». Io annuisco, Rudy continua: «Per poter dire un giorno “ho visto una goccia depositarsi sulle sue labbra e poi, ancora col cazzo duro, sistemato come si può dentro le mutande, due addetti alla sicurezza mi hanno accompagnato fuori”». La presentatrice fa un cenno con la testa come per intendere può bastare così, Rudy chiude: «Per poter dire “l’ho amata”». La presentatrice sorride, traduce dall’inglese – sintetizza il concetto − e vorrebbe passare a qualcun altro; al numero 8, per esempio. Frankie I.O.X.

Frankie, che non è mai stato di tante parole, dice − sempre in inglese −: «Sono tutti qui per poter raccontare di questa atipica forma di genuflessione».

La presentatrice risale la fila, io allungo il braccio e la blocco, lei mi vorrebbe sbranare ma sorride, ho ancora qualcosa da dire: «Non è stato facile per una ragazza dell’entroterra laziale sfondare nel mondo del cinema a luci rosse americano coperta soltanto da un nome d’arte: Fiona Again. Tu che vieni da un paesino a non so quanti chilometri da Bratislava, lo dovresti sapere».

La presentatrice sorride al cenno biografico mentre sfoggia due occhi nostalgici, ricorda che ora è cittadina italiana, e prosegue.

Degli addetti fanno su e giù, distribuiscono ai partecipanti bevande energizzanti, protezioni solari, acqua, panini unti che soffocano dentro pellicole mosce, pillole di colore diverso per, se necessita, agevolare l’erezione. Altri addetti, dotati di una borsa frigo con tracolla, offrono ghiaccioli al gusto limone, fragola, arancia, chinotto, menta.

Su un maxischermo, piazzato alla parete, a destra dell’ingresso dell’acciaieria, scorrono le immagini sgranate di un letto a baldacchino a una piazza. Un velo di tulle lascia intravedere una teca aperta e un cadavere all’interno. Un addetto alla scenografia sistema un cuscino posato su una poltrona piazzata accanto al letto, si palpeggia i genitali ed esce. Non c’è audio.

La presentatrice si è allontanata, a poca distanza dall’ingresso dell’acciaieria uno spazio è stato trasformato in uno studio televisivo all’aperto. È seduta su un divanetto rosso e intervista un regista, un decano dell’hardcore. Uno che l’ha traghettato dalla pellicola al digitale.

La presentatrice

A un regista, ospite del nostro salotto, avevo chiesto: «Che ha significato Fiona per il suo mondo?», lui ha risposto: «Fiona Again, detta anche La Missionaria, detta anche La Vestale, detta anche La Misericordiosa, non dimentichiamolo, per il porno è stata Dio. D’accordo, un dio con una malformazione al labbro superiore − cheiloschisi in una forma invasiva − ma questo non ha fatto di lei un dio fenomeno da baraccone, e nemmeno, soltanto, un dio per gli amanti del sesso orale con annessa variante. Fiona è stata un valore assoluto».

«E oggi, dopo dieci anni, un dio con la necessità di un ultimo miracolo!» avevo chiuso io, invitando, col gesto della mano, ad andare sull’immagine di cinquecento maschi, ordinatamente in fila, che sotto un sole sempre più aggressivo aspettavano di poter benedire Fiona.

Jimmy Sicily

Passano le immagini di un video di repertorio, c’è Fiona, in uno studio, nuda, bionda, ripresa di spalle. S’inginocchia, inarca la schiena, alza di scatto le braccia verso il cielo, gira la testa e ammicca al pubblico.

Fuori, un boato cannibale.

Stacco.

Ora lo schermo è diviso in due: lo sguardo dolce di Fiona cristallizzato, a sinistra; il cadavere manutenuto di Fiona congelato, a destra.

Cala un silenzio, dilaga il cordoglio, poi un primo applauso, Rudy alza le braccia e ritma un invito, si accodano altre mani, si accodano le lacrime e la commozione trattenuta a stento. Piangiamo tutti, anche noi professionisti. Siamo un unico animale pronto alla battaglia, ci facciamo forza con un altro urlo. Liberatorio, corroborante, blocca-pianto.

Non è vero quello che la presentatrice continua a ripetere, non è così che l’avrebbe voluta Fiona la sua consacrazione. Lei avrebbe voluto vera acqua benedetta e non un paio di litri di sperma.

Sono i rischi che si corrono quando dentro la vendita dei tuoi diritti di immagine accetti anche un breve elenco di condizioni post mortem. Se da viva ti vendi il tuo cadavere, poi qualcuno ci fa quello che vuole. Sono i contratti, bellezza. Sono le mani sui diritti d’immagine.

Io

Due della sicurezza lasciano passare l’ex agente, il suo volto è una maschera tragica. È arrivato su una decappottabile nera, porta occhiali da sole. Scende dall’auto assieme al vecchio Fuck (è stato il partner di Fiona nel suo ultimo film: Un Amore di Dobermann) e tre sosia di Fiona che si sono sottoposte, ognuna, a più di cento interventi di chirurgia estetica per ottenerne una credibile versione plastificata.

La presentatrice, microfono in mano, avanzando a fatica sui tacchi, gli va incontro. Lui con un cenno lascia intendere di non voler rilasciare dichiarazioni, il cane abbaia, lei insiste, allora lui si toglie gli occhiali e dice la sua: «Sappiate che nel porno incontri di tutto: ragazze che pensano di stare al luna park e non vedono l’ora di salire su una fantasmagorica giostra di cazzi, e poi rimangono deluse quando capiscono che è solo lavoro; ragazze che non hanno nessuna voglia, ma a casa hanno un bambino da crescere; e altre, a volte bellissime, ma dall’umore pessimo. Non per tutte è una predisposizione naturale. Fiona era diversa, Fiona era unica, Fiona ci è mancata e ci mancherà».

Applausi.

Mikey Lee Peng, un’ex stella, padre nigeriano, madre coreana, tratti asiatici prevalenti, ora sposato con un’ereditiera inglese proprietaria di una villa in Toscana, mi dice − e non so perché −: «A me solo le eroinomani mi sono sempre state sul cazzo, sono le peggiori: sui primi piani offrono uno sguardo ammazzaseghe: svogliato, labirintico e vacuo. Sulla scena ti fanno sentire solo, a volte ridicolo, e quasi sempre un pezzo di merda».

Io concordo: «Mikey, hai ragione. Complicano anche il montaggio. Devi tagliare, scartare. Con i loro sguardi messi in fila ci costruisci un video-manifesto sulla droga che va a braccetto col mondo del porno».

Lui dice: «È questa gente che alimenta i luoghi comuni».

E io dico: «Lo presenti a un festival di cinema indipendente e qualcuno scriverà delle carcasse umane arenate sulle spiagge degli inferni immorali».

Lui dice: «È vero».

Sulla collinetta i contestatori si agitano, in lontananza si vedono arrivare tre furgoni bianchi. Prima penso a delle ambulanze, poi mi rendo conto che si tratta di tre mezzi di un’attività commerciale il cui nome mi è sconosciuto. Per Jimmy Sicily è solo folklore bigotto.

Qualcuno dei contestatori si stacca del gruppo, da ogni furgone scende un uomo. Stringono mani e inizia una sorta di conciliabolo che sa di ultima concertazione. Poi vengono fuori altri uomini e si schierano come fossero truppe in attesa di un ordine.

Nel piazzale gli altoparlanti annunciano che tra trenta minuti si apriranno le porte dell’acciaieria. Entreremo cinque alla volta, tranne Rudy Orgam, che entrerà per primo ed entrerà da solo.

La tensione è un’enorme cupola di cristallo, Rudy viene chiamato, si avvicina, varca la soglia, l’operatore con la steadycam lo segue. Rudy cammina con un passo sicuro, ma non abbastanza per nascondere un nodo in gola. Il letto a baldacchino è piazzato al centro di un tempio di archeologia industriale. Sullo sfondo, scheletri di macchinari, ruggine e lamiere. Fiona, dentro la teca scoperchiata, è al centro del letto e anche se è morta da dieci anni è più bella di Biancaneve. Rudy le sfiora una mano, poi la fronte; agli altri non sarà concesso. Le accarezza i capelli biondi, bacia l’indice e il medio della sua mano sinistra e poi le labbra, quindi tira fuori il suo cazzo e comincia a toccarsi. Gli passano un libro, lui con la sinistra lo mostra alla telecamera. È un instant book, un suo libro di memorie, aneddoti, fatti, dettagli sulla preparazione necessaria per girare scene di sesso anale. Approfondimenti sulla lubrificazione. Racconta anche di Fiona vista da chi ci ha lavorato assieme. In parte, anche della Fiona privata. Perché nel porno, malgrado quello che si possa pensare, tolte le penetrazioni, i pompini, le immedesimazioni, e le eiaculazioni a tempo, rimane, comunque, molta letteratura.

Rudy parte lento e sicuro, rimane credibile, sul maxischermo passa lui ripreso di spalle; poi, lui frontale che si masturba; dopo, i dettagli più intimi del cadavere di Fiona. Questi, assieme alle immagini dei volti, dello sperma e dei genitali dei soggetti coinvolti sono esclusiva del canale a pagamento.

Fuori la folla applaude. Dopo tre minuti Rudy viene. Ora la folla lo acclama. Lo accompagnano fuori. Esce, alza le braccia e ricambia l’applauso tenendo sempre in mano il suo libro.

Ora tocca a noi, siamo pronti, c’è da portare il nostro tributo, il nostro patto di sangue, il nostro tot di sperma.

La presentatrice

Nello studio all’aperto era arrivato un prete, noto frequentatore di salotti televisivi. Si è seduto sul divanetto e sembrava già sapere cosa dire. Gli ho chiesto: «Padre, che significa tutto questo?» «Vede» ha risposto, «se un giorno Dio decidesse di far calare il sipario, smontando i burattini e subito dopo la baracca, stanco e frustrato per tutto questo mare di male e in mezzo qualche atollo di bene precario, temporaneo e parziale; sono certo che lui non uscirebbe mai di scena senza prima aver messo su un ultimo miracolo; se non altro, per il piacere effimero di dimostrare a se stesso che il talento c’era, le intenzioni pure, ma solo una serie di eventi contrari, assieme a un pugno di destini che si sono messi di traverso, non hanno permesso la transizione dalla Bestia al Divino. Lo farebbe giusto per far esclamare alla gente: “Cazzo, però i miracoli li sapeva fare!”»

«Come Fiona» ho aggiunto io; «Appunto» ha confermato il prete. Alla fine, l’intervento del sacerdote si è chiuso con queste parole: «Mi permetta una sottolineatura un po’ polemica: alcune procedure di manutenzione di un corpo imbalsamato risultano beffarde e paradossali per un’ex pornostar, mi riferisco all’uso di certi derivati siliconici in alcuni punti strategici, o alla bocca che viene cucita…» Ha sorriso alla telecamera e si è alzato.

Un elemento del Gruppo di Azione

Nei comunicati di rivendicazione ci siamo firmati come G.A.M. (Gruppo Armato per la Moralizzazione), ma cambiavamo acronimo in funzione dell’azione. L’importante era esserci; l’importante, come dicevano i capi cellula, era mandare un messaggio forte al Paese.

Sfumano i toni, si incrociano sguardi, arriva un cenno d’assenso, si alzano in volo sei droni, sono armati di esplosivi simili a granate. A distanza di un minuto altri sei. La prima mezza dozzina va ad aleggiare sopra il piazzale, sono gli angeli della morte, sono la forma più abusata di una metafora e sganciano.

Quelli che non muoiono scappano, strisciano, rotolano in direzione dei muri di cinta in cerca di un riparo materno.

Poi l’altra serie.

Quando cala il silenzio, e si sente soltanto il dolore col suo lamento, noi cominciamo a procedere a ventaglio. Scendiamo la collina. Siamo calmi e inclini alla spietatezza, gli anfibi fanno presa sul terreno, i fili d’erba secchi che si frantumano appartengono a un’altra memoria: io a otto anni, assieme ai miei genitori, durante un picnic.

Entriamo nel piazzale, cinque passi e ci blocchiamo. Ci ridisponiamo a ventaglio, c’è odore di carne bruciata e polvere da sparo, ci sono esseri umani contro un muro e scarti di macelleria sparsi per terra, assieme a occhi senza lacrime per un surplus di terrore. Suggelliamo il lavoro: trenta fucili d’assalto vomitano proiettili sino alla cancellazione di ogni residua integrità, sino allo svuotamento di ogni caricatore. Muoiono: quelli in fila, quelli che speravano di subentrare, i curiosi, gli addetti alle riprese, gli elementi dell’equipe televisiva con diritto di esclusiva, quelli delle tv generaliste. Sapremo poi che si salvano: la presentatrice, una miracolata, che si lancia fingendosi morta su un cumulo di cadaveri e uomini seminudi agonizzanti; cinque pornodivi, dal numero 2 al numero 6, che si trovavano già dentro l’acciaieria; e per lo stesso motivo si salvano: quattro uomini della sicurezza, sei addetti alle riprese e due preposti al set.

Conclusa l’operazione andiamo via, tra gli applausi composti dei manifestanti appostati sulla collina.

Risalendo inciampo su un polpaccio depilato, lo scalcio, raccolgo da terra un volantino che ritrae: da un lato, mia madre dentro la teca; dall’altro, sempre lei con un fischietto in bocca tra due schiere di uomini nudi, lucidi e sorridenti sulla copertina della videocassetta di Falli laterali. Lo raccolgo, lo piego, lo metto in tasca, mentre stringo più forte il mio fucile.

La persona nell’angolo

di Leonardo Malaguti

1. Il lato francese

Negli anni ho raccolto centinaia di bomboniere.

Matrimoni di amici, parenti, clienti, una volta perfino il matrimonio di un tale che non conoscevo che aveva sbagliato a spedire l’invito. Sono andato lo stesso, non se n’è accorto nessuno. Ogni cerimonia un ninnolo: ci riempio la credenza in salotto, i confetti li sgranocchio davanti alla televisione.

Non sono una di quelle anime tristi che fanno di tutto per sottrarsi alle cerimonie, no, sono di quelle anime tristi che accettano di partecipare per il gusto di rimanere seduti in disparte a osservare gli altri che ballano, le risate alcoliche, le mani, i fianchi che si toccano attraverso strati leggeri di abiti a nolo. Saluto la sposa, inclino il capo in cenni aggraziati e tutti sanno che non mi alzerò in piedi, che non accetterò il prossimo lento, dunque mi lasciano in pace, perché è giusto così, è il nostro accordo.

È un modo come un altro di passare il tempo.

Jacques mi ha telefonato da Brest che era tardo dicembre e la notizia delle sue nozze si è fatta largo a fatica tra un cenone di capodanno e i botti nel parco: come? Scusa, c’è rumore! Ah, ecco, sì – congratulazioni! Perdonami, ora… sì, sì, ci risentiamo.

Dieci minuti dopo mi ero già dimenticato.

L’invito è arrivato a febbraio, sigillato in una busta bianca. Era un rettangolo di carta spessa, ruvida, le lettere cinte da una cornice dorata di gusto squisito. Il lato francese della famiglia. Non ho letto nemmeno quel che c’era scritto (suppongo fossero le stesse quattro righe cordiali di tutti gli inviti nuziali del mondo), ho gettato il rettangolo nel cestino e sono andato a versarmi un dito di cognac.

Non avevo nessuna intenzione di andare.

Ho buttato giù il liquore in un sorso. Senza rendermene conto avevo covato per quasi due mesi una terribile angoscia nell’attesa di quel momento. Il cugino Jacques, che avevo visto crescere festa comandata dopo festa comandata, si univa per la vita a Christine, compagna di università, ginnasta olimpionica, donna dallo straordinario sorriso. Ero sinceramente felice per lui, ma davvero non sarei andato. Basterà accampare una scusa, borbottavo, spedire il regalo per posta e tanti saluti, nessuno sentirà la mia mancanza.

Peccato giusto per la bomboniera.

Avevo la tachicardia. Jacques non sapeva dell’incidente e come lui nessuno del lato francese. Del lato italiano rimangono solo mia sorella e un prozio centenario: il prozio è sordo e quasi del tutto cieco, mia sorella è quella che mi ha estratto dalle lamiere.

Altro sorso di cognac. Ai miei amici, quelli che hanno chiesto, non ho esitato a dirlo: mi sono schiantato contro un platano con la decappottabile e la carrozzeria mi ha tranciato la carne trasversalmente dall’anca destra al ginocchio sinistro. C’è una grossa cicatrice, e del mio sesso rimane un moncone alto mezzo pollice. Non me ne vergogno, anzi: provo un morboso piacere nel raccontare i dettagli più scabrosi della disgrazia e osservare i volti che si contraggono provando a nascondere l’orrore. Chi ascolta, per quanta pena possa provare per me, per quanto desideri mostrarsi empatico, non può fare a meno di immaginarsi al mio posto e il dolore diventa quasi più suo che mio.

Ma Jacques e sua madre, suo zio e gli altri cugini, non lo dovevano sapere, non il giorno del matrimonio: non sarei andato a fare il fenomeno da baraccone. Se avessero scoperto come sto, la gente sarebbe venuta a cercarmi per parlare, per dispiacersi, per dirmi che va tutto bene, che la vita continua, che mi pensano, che sono un’anima bella. Mi avrebbero usato per sentirsi brave persone e per niente al mondo glielo avrei permesso.

Ai matrimoni vado per stare in disparte, non mi avrebbero privato anche di questo ultimo intimo piacere.

Peccato giusto per la bomboniera.

2. Il lato italiano

È stata mia sorella a convincermi.

Devi accompagnarmi a tutti i costi, ha implorato, non puoi lasciarmi andare da sola. Chi vuoi che si accorga della tua situazione – così la chiamava, le aveva appioppato quel nome in ospedale quando avevo ripreso conoscenza e non aveva più smesso di usarlo. Mica devi spogliarti davanti a tutti, ha continuato, al che io le ho risposto che tutto comincia sempre quando mi chiedono come mai zoppico – di’ che hai preso una storta! e ha tagliato corto cacciandosi a ridere. Mi ha tormentato per settimane finché per esasperazione non sono stato costretto a cedere. Le ho detto però che se qualcuno fosse venuto a conoscenza della situazione l’avrei ritenuta responsabile e sarebbe toccato a lei cavarmi dall’impiccio.

Certo, fratello, certo.

La verità è che desiderava così disperatamente andare perché al matrimonio ci sarebbe stato anche Michel, un altro cugino, di grado molto più remoto, per il quale Sara ha una feroce infatuazione dai tempi del liceo. Michel, più grande di lei di quasi dieci anni, è sposato con tre figli e non sembrava mai aver colto la passione di Sara per la sua mascella quadrata.

Ci hanno sistemato in un quattro stelle di catena non lontano dal porto, due stanze comunicanti perfettamente identiche, pulite e un po’ anonime, ciascuna con un letto da una piazza e mezzo. In entrambe le stanze era appeso, perpendicolare al cuscino, un grosso specchio rotondo che si apriva come un pozzo d’argento sulla parete blu.

Appena arrivati, neanche il tempo di appoggiare le valigie, Sara ha preso ed è uscita: era stata irrequieta tutto il viaggio e così ha deciso di fare una passeggiata al molo per scaricare la tensione. Io ho optato per una lunga doccia. Ho aperto l’acqua, mi sono seduto sul letto, e ho aspettato accanto al monticchio di vestiti che dal bagno uscisse vapore. Cosa pensa di trovare di corroborante nel suo giro, pensavo, Brest è una città sgraziata, industriale. O forse sono io che non ne capisco il fascino. Oltretutto piove.

Ho raccolto i vestiti, li ho appoggiati allo schienale della sedia e sono entrato in doccia lasciando che l’acqua bollente mi scottasse la pelle.

Sposarsi a Brest ad aprile – i pensieri sfumavano lenti tra i fiotti –, che scelta triste. Immaginavo la cattedrale grigia, il freddo, le macchie di umido sullo strascico della sposa. In fondo aveva una sua inafferrabile poetica. Jacques è sempre stato un ragazzo vitale, forte, bello – ma di quella bellezza che, col subentrare dell’età adulta, degli obblighi, delle unioni eterne, rimane addosso come guscio vuoto. Forse sposarsi a Brest ad aprile, sotto la pioggia, più che una scelta era vocazione.

Il bagnoschiuma è uscito dal foro del barattolo con un rumore osceno, e mentre lo spargevo sulla spugna è sgusciato tra le dita formando coaguli perlati. Uno di questi si è insinuato tra le nocche ed è scivolato lungo il palmo il tempo di procurarmi un brivido, per poi gocciare sulle piastrelle e incastrarsi con un gorgoglio nelle maglie dello scarico. Ho strofinato la pelle con decisione.

Michel, invece. Michel è altrettanto bello, e il suo fascino ha resistito all’età adulta, agli obblighi, all’unione eterna: solleva da terra i suoi figli e li lancia in aria con entusiasmo. Con le mani salde li afferra alla fine del volo per appoggiarli al suolo e ridendo gli si crea una fossetta all’angolo della bocca che, da quando ha superato i quaranta, va a infrangersi in una ragnatela fragilissima di piccoli solchi.

Poi lascia andare i bambini e si gira per dare un bacio leggero alla moglie: mentre le loro labbra si toccano – una frazione di secondo soltanto – è come se la notte, quando la prenderà per i fianchi come piace a entrambi, fosse già lì, in nuce.

Capivo perché Sara ne fosse attratta. Ho lasciato cadere la spugna e iniziato a spargere la schiuma con le mani. L’acqua ormai non bruciava più.

E se non fosse uscita per una passeggiata? La domanda era salita dal profondo come una bolla solitaria ed era esplosa tutt’un tratto increspando la superficie quieta. Spalmavo il bagnoschiuma sul torace con movimenti circolari sempre più simili a un massaggio.

Io credevo che lui…

Ho lavato con attenzione il solco della cicatrice ed ero pronto a scendere alle cosce, ma con le dita ho indugiato sui lembi. Lì la pelle è più liscia, bombata come il lobo di un orecchio, e il moncherino del mio sesso sgusciava poco più in basso tra sbuffi di sapone. Accarezzavo senza guardare, seguendo con la falange la linea frastagliata, immaginavo un incontro clandestino di cui era stata celata l’esistenza persino a me, la persona a cui Sara ha sempre confidato ogni cosa.

Ho alzato il volto verso il soffione della doccia ed eccomi sotto la pioggia battente assieme ai due amanti, in un vicolo nascosto dietro al porto.

3. La Sfinge

Sara è scomparsa in mezzo alla folla di invitati ubriachi intenti a ballare hit francesi anni ’80, lasciandomi solo con il dentista di Jacques, logorroico fanatico della pesca sportiva. Mi aveva subito chiesto qualcosa a proposito del perché zoppicassi, ma senza attendere la risposta aveva poi preso a parlare della carpa da diciotto chili che… e mia sorella, sentendosi dunque libera dal vincolo di districarmi da eventuali domande sulla situazione, ne ha approfittato per sgattaiolare via. La sala era stipata e semibuia: l’ho data subito per dispersa. Fingendo di ascoltare l’odontotecnico-pescatore, ho cercato con lo sguardo una sedia appartata verso la quale scappare.

È lì che l’ho vista.

Se ne stava nel suo angolo, sotto una lampadina pendente, in mezzo a spicchi arancioni di luce. Nonostante fosse seduta nella periferia della stanza, lontana dai tavoli col buffet e dalla pista da ballo, era il centro gravitazionale di tutta la sala. Ne era cosciente, ma proprio per questo rimaneva lì, in disparte, con un accenno di sorriso. Non aveva necessità di fare mostra di sé, e questo rendeva la sua presenza completamente irresistibile.

Ho interrotto bruscamente il soliloquio del dentista.

Mi sa dire chi è la persona che siede là?

Quello, che inizialmente sembrava essersela presa, quando ha capito a chi mi riferivo ha ghignato malizioso e ha sussurrato:

Quella persona, ecco – la chiamano Sfinge.

Sfinge.

Nessuno sa chi sia e nessuno ha il coraggio di domandare. È un enigma.

Nel suo volto c’era davvero qualcosa di antico e indecifrabile. Mi sono accorto solo in quel momento che la sua testa era completamente calva e priva di sopracciglia. La luce attraversava la blusa semitrasparente lasciando intravedere i seni pallidi da sotto il tessuto, ma, nonostante ciò, qualcosa nella sua figura impediva di definirne realmente il sesso. Stava a gambe divaricate, appoggiata allo schienale della sedia con un braccio, e fumava una sigaretta. Le labbra grandi e carnose, da ragazzo, lasciavano schiudere soltanto una lieve fessura per far uscire il fumo. In punta di lingua le umettava.

Mentre cercavo ulteriori indizi lungo la curva del suo collo, sorpreso da un accenno di pomo d’Adamo, la Sfinge ha alzato gli occhi e mi ha fissato, senza fastidio né scherno: uno sguardo calmo, sicuro, tutt’altro che timido. Un invito.

Non ho interrotto il contatto visivo un istante.

Ho congedato il dentista e mi sono avviato lentamente tra la folla. Non avevo fretta, volevo che ogni passo significasse qualcosa, così come la persona nell’angolo dialogava con me attraverso lievi movimenti del viso, nella maniera in cui appoggiava le dita sulla coscia e la sfiorava, quasi non fosse sua, quasi fossero le gambe di un altro – le mie – che accarezzava per la prima volta. La gente mi ballava attorno, sbatteva senza scusarsi, ma non era nulla, scostavo i corpi come grandi foglie in una serra tropicale. Quelle pupille profonde e scure erano un uncino nella mia carne e io mi lasciavo trascinare. Riusciva a vedermi: vedeva cosa c’era sotto il frac di seconda mano, sotto gli strati di camicia, sotto la canottiera e i boxer di lana, sapeva della cicatrice e delle menomazioni, lei era la Sfinge, sapeva tutto di me già da principio, e più mi rendevo conto di quanto non avessi per lei alcun segreto, più il suo mistero si dilatava, pronto a inghiottirmi. Sapeva che, ad aspettarmi su quella sedia, in disparte, l’avrei trovata. Ha accavallato una gamba sull’altra e ha preso un’altra boccata. Un vecchio danzatore di lambada mi ha pestato un piede, ma non mi sono distratto.

Anche io l’ho spogliata, camminandole incontro. Le ho tolto la blusa trasparente e le ho sentito i seni nella coppa delle mie mani. Le ho accarezzato lo spazio vuoto delle sopracciglia ed è stato come toccare la pelle liscia tra i lembi della mia ferita. La stanza era ampia e non ero nemmeno a metà, un cameriere mi ha offerto un prosecco ma sono passato oltre senza rispondere. Le ho sfilato i pantaloni di seta nera e le mutande, non sapevo cosa avrei fatto, come avremmo potuto unirci, ma per la prima volta dall’incidente scoprivo di provare ancora le stesse sensazioni, lo stesso desiderio di prima, più intenso se possibile, certamente più arcano, frustrante e al tempo stesso amplificato dai limiti del mio nuovo corpo. L’ho spogliata completamente, immaginando che mi desse le spalle per prolungare l’attesa, immaginando la linea della schiena scivolare fino ai glutei, nascondendo la risposta a tutte le domande che avrei voluto farle. Non lasciavo che si girasse, nemmeno nella mia mente. La curiosità mi tormentava, ma qualcosa di più forte mi spingeva a rimanere all’oscuro. Uomo o donna non mi importava, anzi, speravo non fosse nessuna delle due, volevo che fosse tutto, che rimanesse per sempre la possibilità.

Per un istante mi sono distratto.

Stavo per raggiungerla e mi è mancato il coraggio. Ho esitato.

Un trenino mi ha tagliato la strada e, poco prima che scomparisse nella sala accanto, una donna è sgusciata in mezzo alla conga ed è sparita nel bagno degli uomini. Aveva i capelli scuri e l’abito celeste, proprio come Sara. Ho deviato in quella direzione per vedere meglio, ma d’un tratto Michel ha voltato l’angolo ed è entrato nel bagno anche lui. Sua moglie era vicino al buffet, chiacchierava con un’amica poco lontano.

Stava succedendo.

Probabilmente mia sorella lo aspettava nel cubicolo e lui non ha nemmeno atteso di darle un bacio: l’ha spinta al muro, ha scostato l’abito celeste e le è entrato dentro.

Un’altra donna dai capelli scuri, il vestito azzurro cielo, ballava assieme a un gruppo di ragazze e alla sposa. Anche lei sembrava Sara. Volevo che fossero entrambe Sara, volevo che fossero tutto, che rimanesse per sempre la possibilità.

Mi sono girato nuovamente verso l’angolo, finalmente pronto, ma la persona non c’era più, la sedia era vuota, la lampadina spenta.

Mi si è fermato il respiro: il torace si è accartocciato e per un momento è stato come se non fossi mai uscito dalle lamiere squassate della decappottabile. La sedia, a malapena visibile nell’ombra, aspettava che riprendessi finalmente il posto che mi spettava.

Ero venuto per quello, no?

Stavo per arrendermi, quando qualcuno mi ha appoggiato la mano sulla schiena. Non mi sono dovuto girare per sapere chi fosse. Ho ascoltato il suo fiato sulla mia guancia mentre la sala da ballo svaniva da qualche parte nel buio.

Ti prego, le ho chiesto, non sciogliere l’enigma.

Luigi Antioco Tuveri

Nato a Milano nel 1964. I suoi racconti sono apparsi su antologie edite da Terre di Mezzo, Autodafé, Historica, e su riviste come «Cadillac», «Pastrengo», «Verde», «Spore», «Crack». Ad aprile 2019 è uscita la sua raccolta di racconti dal titolo Come sempre la morte (Gli Elefanti Edizioni).

Ha pubblicato su «Colla»: Il prato dell’autoscontro.

Francesco Mila

Nato nel 1996 a Roma, vive sul lago di Vico. I suoi racconti sono apparsi sulle riviste «Pastrengo» e «Verde». Il suo romanzo d’esordio uscirà nel corso del 2020 per Fandango.

Ha pubblicato su «Colla»: Annuncio immobiliare.

Catherine Foulkrod

Autrice di narrativa, articoli e saggi brevi, originaria del Colorado, al momento vive a Roma. Tra le varie pubblicazioni che hanno ospitato i suoi testi ci sono «The Believer», «New York Tyrant», «Unsaid», «Bookforum» e «El Malpensante». Si è laureata in semiotica alla Brown University e ha poi ottenuto un Master of Fine Arts presso la New School di New York.

Le sono state assegnate borse di studio dai Summer Seminar di Tbilisi (Georgia), dal Vermont Studio Center e dalla New School.

Ha pubblicato su «Colla»: L’angolo tra Baja California e Medellín.

Andrea Donaera

Nato a Maglie (LE) nel 1989, vive a Bologna. Ha pubblicato racconti, poesie e interventi critici su litblog e riviste, tra cui «Nuovi Argomenti», «minima&moralia», «Nazione Indiana» e «Il primo amore». È autore di un saggio su Elio Pagliarani e di alcune plaquette di poesia. La sua ultima raccolta è Una Madonna che mai appare (nel XIV Quaderno italiano di poesia contemporanea, Marcos y Marcos, 2019). Il suo primo romanzo è Io sono la bestia (NN, 2019)

Ha pubblicato su «Colla»: Lu Sule B&B.

Valentina Di Cataldo

Nata a Milano nel 1986. Ha scritto su «Linus», «RifaJ», «Touring Giovani», «l’Eco di Milano», «Respirare Parole». È stata due volte semifinalista al Premio Nazionale di Letteratura Neri Pozza. Spesso legge in reading e poetry slam. Organizza i Cortili in Versi, festival di poesia, musica e arti in luoghi non convenzionali.

Ha pubblicato su «Colla»: Akebe Bako e la macchina da risultato.