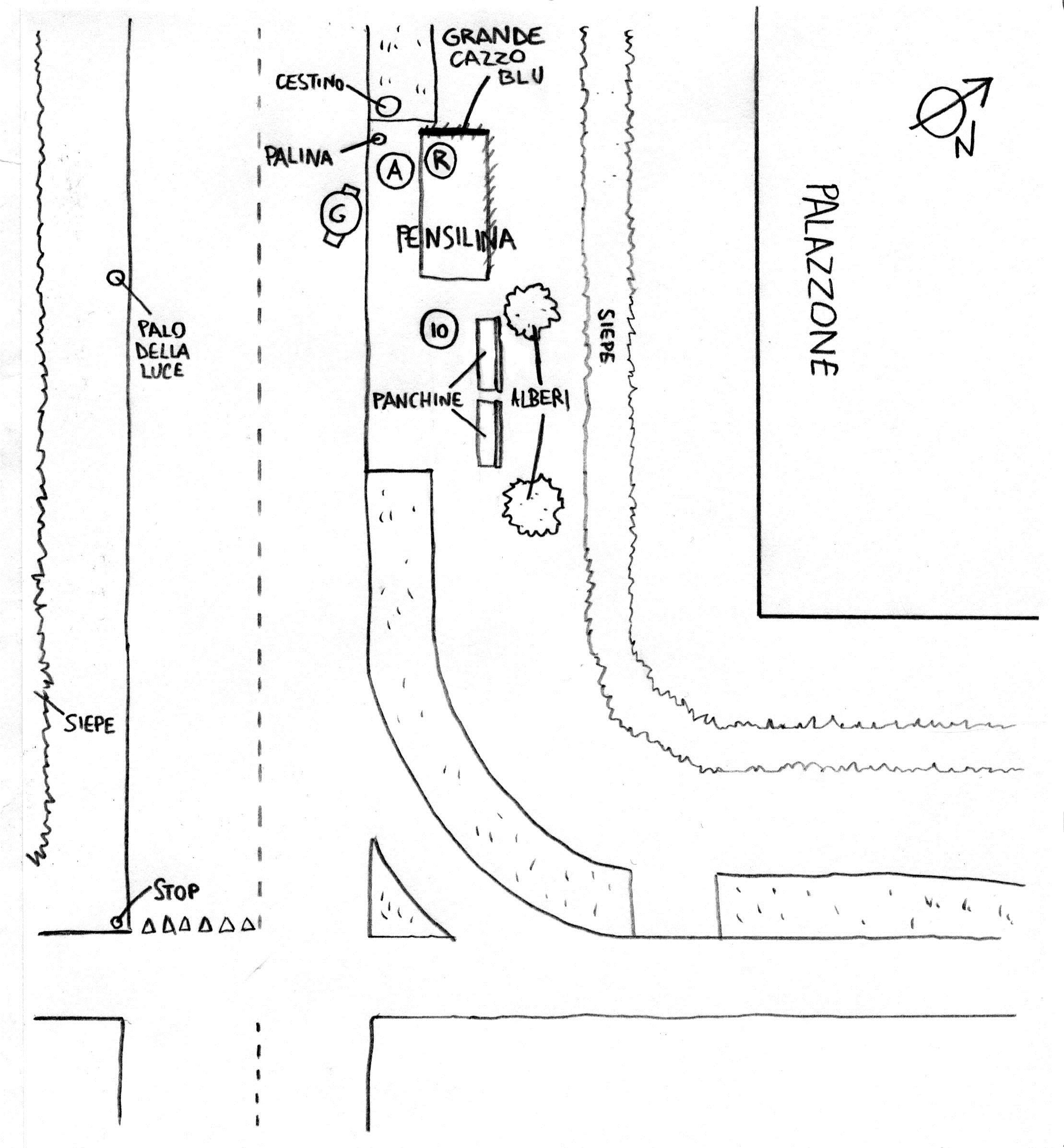

La fermata dove ogni mattina aspettavo il 44 era anche conosciuta come la Fermata del Grande Cazzo Blu, perché qualcuno, con una bomboletta spray, aveva disegnato all’interno della pensilina un grande cazzo blu. Lo avevano tracciato sul vetro dietro al quale venivano messi i manifesti pubblicitari. I manifesti cambiavano più o meno settimanalmente, mentre il cazzo rimaneva lì e andava a sovrapporsi alle offerte speciali di qualche Auchan nelle vicinanze, talvolta coperto da A4 di colori sgargianti – una preferenza per il verde brillante – con gli avvisi delle attività della parrocchia, organizzati attorno a un prospetto della chiesa: una sorta di rampa per snowboard, un edificio che non avrebbe sfigurato in Finlandia, ma qui, da noi, a Collegno, sì.

Per me, quel cazzo era sempre stato lì, vecchio come il mondo e, come tante altre cose del mondo, accettato senza pensarci troppo. Rappresentava qualcosa di arcaico, per certi versi anche misterioso, un po’ come il gigante di gesso di Cerne Abbas, quella figura di uomo alto cinquantacinque metri, scolpito in una collina del sud dell’Inghilterra, con la mano sollevata a brandire una clava nodosa e un fallo in erezione che gli arriva fin quasi al diaframma. La patina di mistero del Grande Cazzo Blu era stata grattata via in fretta, dall’abitudine, come del resto credo accada a un qualunque cittadino del Dorset che passi da Cerne Abbas con una certa frequenza.

Quel cazzo cominciò ad avere un’esistenza quando qualcuno me lo fece notare; era Riccardo: lui stava nel quartiere Terracorta e aveva bisogno del mio quaderno di Antologia. Stavo cercando di spiegargli dove scendere col 44 quando lui mi ha detto, Ma è la Fermata del Grande Cazzo Blu? Ci avevo dovuto pensare un po’ sopra, prima di rispondergli, poi ne ero convenuto, Sì, giusto, bravo, proprio quella, il grande cazzo blu. Ecco perché la fermata, la numero 2349 viale Partigiani – via Allegri secondo la dicitura dell’ATM, è chiamata Fermata del Grande Cazzo Blu e non dell’Enorme Pene Turchino – che sicuramente suonerebbe più educato. Riccardo lo aveva osservato, gli aveva dato un nome, lo aveva fissato nella Storia.

È un sabato sera del marzo 1997 e ci sono quattro persone alla Fermata del Grande Cazzo Blu.

Sulla strada davanti alla fermata: un motorino assemblato sul quale è seduta una figura tozza. Dalla posizione delle gambe, dalla tensione del busto, dal modo in cui le dita sembrano più sfiorare che afferrare il manubrio, capiamo che la figura tozza vorrebbe alzarsi, ma non è in grado di staccare il proprio culo dal sellino. Non è chiaro se ha bisogno dell’aiuto di una gru o se non può abbandonare il motorino come una chiocciola la propria conchiglia oppure se, proprio come la conchiglia della chiocciola, il motorino non sia un agglomerato calcareo che col tempo è andato accrescendoglisi sotto il culo. Il viso tondo trasuda stanchezza in ogni singolo foruncolo e brufolo, ma anche una sorta di fretta millenaria, una sottile vibrazione che prelude allo scoppio delle punte bianche dei brufoli, eruzione finale di pus impaziente, e una certa rassegnazione sofferta, nelle labbra corte e semispalancate, alle quali manca soltanto un ricamo di schiuma e un filo di bava per rendere meglio l’idea. Questo è Giampiero C., e si capisce che se ne vuole andare via, forse perché ha un appuntamento al secondo centro commerciale, o forse perché ha fame o deve cagare, o entrambe le cose, ma è meglio cagare, prima di mangiare, liberare lo spazio prima di introdurre altro cibo. Il suo sguardo è rivolto verso il marciapiedi, fuori dalla pensilina: una figura esile dall’inclinazione nervosa, il petto all’infuori, le braccia tese lungo i fianchi e i pugni chiusi, alla quale resta solo da decidere con cosa colpire per primo, col destro o col sinistro? I capelli biondicci ingellati sono un tentativo fallito di averli dritti e raccolti in tante punte. La fronte bassa e gli occhi incavati, nonché la forma del cranio che si direbbe simile a un fagiolo, farebbero la felicità di Cesare Lombroso, il quale dopo essere stato presente a questa scena potrebbe tranquillamente salutare tutti i suoi detrattori con una pernacchia, lui che a Collegno ci ha lavorato davvero, nei primi anni del Novecento. Ha un orecchino ad anello infilato nella curva superiore dell’orecchio sinistro e indossa una tuta Adidas rossa. Questo lo chiamano Alex Tuta Rossa perché a quanto pare il suo guardaroba, nella migliore delle ipotesi, è costituito solo da tute Adidas rosse – nella peggiore delle ipotesi possiede solo quella. Questa sera ad Alex Tuta Rossa girano particolarmente i coglioni, probabilmente perché oggi pomeriggio la sua tipa ha rifiutato di scopare con lui, non ha nemmeno voluto dedicargli un po’ di attenzione attraverso un surrogato orale o manuale, con la scusa che in casa c’erano la madre, il fratello tredicenne e la nonna invalida al quaranta percento. Il desiderio sessuale si è convertito in desiderio di menarla, ma anche in quel caso l’astensione è stata d’obbligo: primo, perché lui, Alex Tuta Rossa, è un signore, secondo, perché in casa c’erano la madre, il fratello tredicenne e la nonna invalida al quaranta percento e, terzo, perché se l’avesse menata difficilmente lei avrebbe voluto ancora scopare con lui. Ma adesso ha un coagulo di ira che necessita di sgorgare a fiotti, deve eiacularla su qualcuno, qualcuno che non può essere Giampiero C., il quale non appena lo tocchi si mette a piagnucolare, non dà alcuna soddisfazione, e magari questo qualcuno potrebbe trovarsi proprio qui, sotto la pensilina, davanti a lui: una figura con gli occhi strabuzzati, il collo proteso in avanti, il braccio destro piegato e le dita raccolte in un gesto senza nome che significa, Ma che vuole questo individuo da me? Ha un cappotto nero, la camicia di flanella, i jeans, le Nike bianche e nere e i capelli dritti – come se avesse sventrato un istrice e se lo fosse piazzato in testa a mo’ di parrucca. Questo è Riccardo B. e all’epoca ha diciassette anni e quattro mesi. Frequenta il liceo scientifico statale Marie Curie di Grugliasco ed è al quarto anno. Il suo ultimo investimento è Complete Anthology dei Minor Threat, ma non è che gli piaccia veramente.

Sul marciapiedi, lontano da tutti: una figura con le mani in tasca, che si guarda intorno; i palazzoni grigi, le strade, i marciapiedi, i lampioni con gli stickers della Lega Nord, la palina dove qualcuno è riuscito a forzare l’ultima invenzione dell’ATM per conservare gli orari dei pullman alla portata di tutti, il cestino metallico della spazzatura deformato come se qualcuno l’avesse preso a calci, la pensilina col Grande Cazzo Blu dipinto sul lato più corto dei due occupati dalle pubblicità, gli alberi le cui radici hanno crepato il marciapiedi, le due panchine sbrecciate e incise, li osserva tutti come se fosse la prima volta e non – come invece è in realtà – come uno che vive qui da sedici anni. Quella figura che sta fingendo di non conoscere tre individui – due nei pressi della pensilina, in procinto di venire alle mani, uno dei quali è il suo «migliore amico», e uno in strada, sul motorino – che in realtà conosce, sono io. Ho un cappotto nero, la camicia di flanella, i jeans, le Nike bianche e nere e i capelli cortissimi, e all’epoca ho diciassette anni e nove mesi. Sono compagno di classe di Riccardo e al momento mi piace pensarmi innamorato di una ragazza di nome Laura, dagli occhi azzurrissimi, con la quale ho parlato una volta soltanto.

Dietro tutti e quattro, dietro il marciapiedi, dietro una bassa siepe: un parallelepipedo di cemento alto sei piani, i prospetti sulla strada e sul cortile coperti di minuscoli ciottoli, gli altri due lati ciechi, i balconi strette aperture rettangolari nel cemento. Sono le case che il CIT ha fatto costruire nella metà degli anni Ottanta, due sono qui, all’altezza del primo centro commerciale, le altre otto intorno al secondo. Questo è il quartiere Basse Dora di Collegno.

Cinque minuti prima. Ci sono soltanto due persone alla Fermata del Grande Cazzo Blu. Grandi cose devono ancora accadere nelle loro vite.

Visti così, entrambi col cappotto, la camicia di flanella, i jeans e le Nike bianche e nere, Riccardo e io sembriamo i rappresentanti di una setta che avvicina la gente alle fermate del pullman – in giro per Collegno ci sono almeno altre tre persone vestite così.

Siamo annoiati, Riccardo e io. È come in quel film, Ricomincio da capo, dove Bill Murray rivive all’infinito sempre la stessa giornata, soltanto che a noi ci sembra di ripetere in loop non una sola giornata, ma tutte le giornate che hanno costituito i nostri diciassette anni: giunti alla trecentosessantaseiesima di queste giornate, il giorno del nostro compleanno, il diciottesimo, dopo il quale tutto deve cambiare, dopo il quale, si dice, le cose cominceranno a succedere – si prende la patente, si vota, si decide se andare a scuola o meno, si scopa!, si vive! – be’, quel giorno ci sveglieremo e la prima persona che incontreremo, nostra madre o nostro padre o entrambi, ci faranno gli auguri e ci tireranno le orecchie, e alla diciassettesima tirata d’orecchio noi ci aspetteremmo la diciottesima, perché dopo il diciassette viene il diciotto, giusto?, ma non succederà, non arriverà, e allora ci renderemo conto che siamo ancora qui, daccapo, al punto di partenza, è così che ci sentiamo. Siamo annoiati, Riccardo e io.

Riccardo e io, alla fermata, parliamo. I nostri dialoghi iniziano tutti più o meno alla stessa maniera:

«Cheppalle.»

«Chessifà?»

In questi incipit Riccardo e io siamo assolutamente intercambiabili. Fino a un paio di mesi fa eravamo in tre a lamentarci. Ma Nicola, appena ha potuto, s’è dileguato. Nicola ha trovato una ragazza. Riccardo e io l’abbiamo battezzata Il Roito, e questo potrebbe anche essere sintomo d’invidia, e sì, forse lo è, perché Riccardo e io mica l’abbiamo trovata, una ragazza, però resta il fatto che Sonia, la ragazza di Nicola, è veramente brutta. Scopano, Nicola e Il Roito, e non è che ci sia da stupirsi, dopotutto Nicola i diciotto li ha già compiuti, è riuscito a compierli, è uscito dal circolo dei diciassette e così le cose hanno cominciato ad accadergli. Ma come ci è riuscito? Fatto sta che si è dileguato e a lamentarci siamo rimasti in due.

Dopo un breve pronostico sull’andamento della serata («Speriamo che non sia un’altra serata di merda» e «No, vedrai che stavolta ci divertiamo», anche qui con i ruoli intercambiabili), di solito sono io a cercare di condurre il dialogo. Lo porto nel campo delle possibili soluzioni per combattere la nostra noia.

Prima ipotesi

IO: Secondo me dovremmo trovarci una ragazza. Come ha fatto Nicola.

RICCARDO: Io non ci voglio mica stare con un roito. Se tu vuoi metterti con un roito, fai pure, ma io no.

IO: Non ho mica detto che dobbiamo trovarci una ragazza come quella di Nicola. Ho detto che dobbiamo trovarcene una, se vogliamo dare uno scossone alle nostre vite, e basta.

RICCARDO: Lo so io che scossone ci vorrebbe alle nostre vite. Comunque una ragazza non li risolve i nostri problemi. Tanto per dire, guarda Nicola: a lui non gliene frega un cazzo del Roito, se la scopa e basta.

IO: Sì, ma io intendo una cosa seria, qualcosa di duraturo, non tanto per scopare e basta. Chennesò, uscire tutti insieme e–

RICCARDO: Ma a me non è che una storia duratura interessi. Non c’ho tempo, col nuoto, guarda che è pesante. Preferisco farmi delle storie. Se capitano. Guarda, c’ho già i cazzi miei per la testa, non è necessario che mi venga lo sclero per trovarmi una ragazza. Come fai tu.

IO: Boh, la mia era solo un’idea.

Seconda ipotesi

IO: Secondo me dovremmo mettere su un gruppo musicale. Io ormai con le lezioni di batteria sono a buon punto. Hai mai pensato–

RICCARDO: Scusa se te lo dico, ma l’idea di suonare in un gruppo mi sembra una stronzata.

IO: E perché?

RICCARDO: Ma perché sì, è una perdita di tempo, poi io c’ho il nuoto, ne porta via, di tempo.

IO: Sì, capisco, ma uno strumento come il basso? Non ci vuole niente a impararlo. Darebbe uno scossone alla tua vita.

RICCARDO: Lo so io che scossone ci vorrebbe alla mia vita. E comunque non c’ho voglia. Ripeto: è solo una perdita di tempo. Tu continua pure con la tua batteria, vai pure avanti col tuo gruppo.

IO: Sì, sì, ma a me sarebbe piaciuto suonare insieme a te: i Dead Kennedys, i Clash, i Minor Threat… vedrai che un giorno ti convinco. Il basso. Pensaci: il basso.

A grandi linee, i nostri discorsi si sviluppano attorno a queste due tracce, prima una, poi l’altra, o viceversa, quasi fossero complementari; oppure insieme, intersecate, intrecciate. Riccardo, però, butta sempre in mezzo quel suo Lo So Io Che Scossone Ci Vorrebbe Alla Mia Vita che varrebbe quasi come una

Terza ipotesi

RICCARDO: Secondo me dovremmo fare come il giovane Werther de I dolori del giovane Werther, cioè potrei farlo io, tu che cazzo vuoi?

IO: Fare cosa?

RICCARDO: Hai capito, dài, fare quello che fa il giovane Werther alla fine de I dolori del giovane Werther. Se no, vattelo a leggere. Io comunque ho capito.

IO: Sì, sì, ho capito anch’io. Atteggiati sempre. Il maudit. Bello & dannato. Come fa Nicola.

RICCARDO: Come?

IO: Sì, sì, fa’ vedere che per una volta hai letto un libro. O te l’ha raccontato Nicola come va a finire?

che però non si è mai esplicitata, nel senso che Riccardo, sì, cita spesso I dolori del giovane Werther come soluzione alla noia – ammesso che lo abbia letto – ma no, io non gli ho mai detto cosa penso.

Comunque, siamo alla fermata del Grande Cazzo Blu, Riccardo e io, e stiamo parlando della Prima ipotesi, o della Seconda, o di un qualcosa che si situa tra le due e le mescola (suonare in un gruppo insieme alla propria ragazza?), mentre aspettiamo il 44, quando vedo che Riccardo segue con lo sguardo qualcosa dietro di me, in strada, e sorride, guarda me e ride, guarda in strada e continua a ridere.

Li chiamano in modi diversi. Penso che siano l’unica sottocultura giovanile che l’Italia sia riuscita a produrre. Non si è esportata all’estero, forse perché non è esportabile. Non esistono categorie aprioristiche con cui definirli. Quando ne incontri uno, scatta qualcosa nel tuo inconscio, qualcosa che rimanda a figure archetipiche, all’inconscio collettivo, e genera nella tua mente una parola, una parola che lo definisce e lo conclude. Le parole che nascono sono uguali per tutti, quasi il nostro inconscio andasse a pescarle nel dizionario collettivo dell’Iperuranio.

Sono personaggi evocativi: evocano nella nostra mente parole che non esistono, ma che sono le stesse per tutti.

È così che sono stati dati i primi nomi?

Le parole nate nella testa di Riccardo e nella mia, con le quali ciascuno cerca di denominare quei due individui, sono uguali. Si può dire che almeno a livello inconscio ci troviamo d’accordo, lui e io.

Tarri.

Insomma, sono io quello che sta parlando, probabilmente sto convincendo Riccardo che il basso è più semplice della chitarra soltanto perché ha due corde in meno, lo sto guardando dritto negli occhi, quando sento il rumore scoppiettante di una marmitta modificata, come se dentro ci facessero i pop-corn, una marmitta modificata non per aumentare le prestazioni del – presumo – motorino, ma semplicemente per fare più rumore, e vedo gli occhi di Riccardo spostarsi oltre me, seguire il rumore della marmitta.

Sorride, mettendo in mostra gli incisivi laterali superiori troppo inclinati che un apparecchio fisso sta correggendo. Poi, i suoi occhi tornano indietro, dalla strada a me, e il sorriso si trasforma in una risata, e con la risata gli occhi tornano sulla strada, complice un’alzata di sopracciglia che significa, Dài, guarda in strada anche tu, ridiamo insieme!

Il motorino arranca, perché è troppo piccolo per il suo conducente, il tarro di nome Giampiero C. So una cosa che il tarro non sa e che in qualunque situazione mi darebbe un vantaggio su di lui: so chi è e come si chiama e lui non sa che io so; andavamo all’asilo insieme, eravamo entrambi negli azzurri, e sono sicuro che lui non sa chi sono io, né come mi chiamo. Ecco perché sono in vantaggio.

Il problema per il disgraziato motorino è che sullo stesso sellino, aggrappato al panzone di Giampiero C., c’è un altro tarro. È Alex Tuta Rossa. I miei rapporti con lui sono circoscritti al 33 barrato: una volta, scendendo, mi ha detto, Ciao pipistrello – probabilmente a causa del mio cappotto, meno probabilmente per le mie orecchie, molto più probabilmente per nessun motivo in particolare; un’altra volta, sul pullman, mi ha lanciato addosso alcune monete da cinquanta lire, unico motivo plausibile: aver condiviso lo stesso 33 affollato di studenti. In entrambe le occasioni ho tenuto un atteggiamento di stupefatta indifferenza.

Si stanno avviando verso l’incrocio, e il motorino rallenta, o perché non ce la fa più, o perché il conducente si è reso conto che c’è lo stop.

Mancano pochi metri allo stop, quando il tarro che sta dietro, Alex, si gira a guardare verso la fermata del pullman.

Li seguiamo con lo sguardo, Riccardo ride di gusto, io no.

Li indica, e dice, Ma te lo sei visto quello davanti?

Li indica, mi guarda e continua a ridere.

Li guardo, guardo lui e sorrido a disagio.

Mentre lui li indicava e rideva, Alex Tuta Rossa si è girato. Penso, Speriamo che non abbia visto.

Riccardo continua a ridere, non ha visto che forse è stato visto.

Adesso li vedo: sono fermi allo stop e stanno aspettando che arrivi un’auto che, dal punto in cui mi trovo, è invisibile a causa delle siepi.

Si è girato proprio verso la fermata mentre Riccardo indicava e rideva, non è possibile che Alex Tuta Rossa non lo abbia visto.

Adesso scommetto che girano e tornano qua.

Riccardo ha detto, Ma te lo sei visto quello davanti? e si è girato quello dietro.

Sono ancora fermi allo stop. Penso, Guarda che non stanno mica aspettando che passi una macchina. Guarda che non c’è nessuna macchina. Adesso vedrai, girano e tornano qua.

Riccardo li stava indicando e mentre li indicava rideva e il tarro che stava dietro lo ha visto.

Il motorino sta girando a sinistra. Il motorino sta facendo un’inversione a U. Il motorino sta tornando qua.

Ho pensato, Adesso vedrai che girano e tornano qua, e loro hanno girato e adesso stanno tornando qua.

Riccardo continua a ridere. Non si è accorto che il motorino ha compiuto un’inversione a U. Ma che ci sarà di tanto divertente in Giampiero C.? Sarà che io lo vedo spesso, qui nel quartiere, ci ho fatto l’abitudine, per Riccardo era la prima volta, è un po’ come la storia del Grande Cazzo Blu.

Riccardo li ha visti, ha riso, li ha indicati, il tarro si è girato, lo ha visto e adesso stanno tornando indietro.

Sono cazzi.

Il motorino inchioda davanti alla fermata. Alex Tuta Rossa balza giù e si fionda su Riccardo. Giampiero C. rimane sul motorino. Nessuno dei due mi rivolge uno sguardo; nessuno dei due si ricorda di me.

Mi sembrano due buoni motivi per allontanarmi dalla scena.

La situazione più o meno è questa:

ALEX TUTA ROSSA: Cazzo c’hai da guardare, eh? Cazzo vuoi, ti conosco? Dimmi ti conosco?

RICCARDO: No, guarda che non ce l’ho con te. E poi non t’ho mai visto prima.

ALEX TUTA ROSSA: No, tu guardavi me. Che cazzo vuoi?

RICCARDO: Ma se ti ho detto che non ce l’ho con te, che non ti conosco, si può sapere che cazzo vuoi te?

ALEX TUTA ROSSA: Oh, tu Cazzo Vuoi a me non me lo dici, vabbene? Oh, ma l’hai sentito Giampi, m’ha detto Cazzo Vuoi!

Caro Riccardo, ti domando scusa, ma adesso io mi allontano e ti lascio da solo in balia dei tarri. Lo so, non è un comportamento da amico, ma te lo posso spiegare dicendoti semplicemente che ho paura. Ma prima, lascia che ti dica un’altra cosa. Quello che stai adottando non è l’approccio corretto. Con i tarri non si deve discutere. Non si deve cercare di farli ragionare. Non si deve dimostrare che si ha ragione. Loro hanno ragione e gli si deve chiedere scusa. Solo a quel punto ti lasceranno in pace. Non vorrai mica venire alle mani? Non vorrai mica fare il loro gioco? Anche a me è capitato un episodio simile. Quel pomeriggio ero con Il Sandrone e ci stavamo dirigendo verso il primo centro commerciale, quando gli ho chiesto, Ma come cazzo ti sei vestito? Lui indossava un cappotto nero, camicia di flanella, jeans e un paio di Nike bianche e nere – un pioniere, ma allora non potevo ancora capirlo – e mi ha risposto, Mah, io i vestiti li prendo a caso dall’armadio. Ah, gli ho fatto, Non sei mica come quello, e con lo sguardo sono andato dall’altra parte della strada, su un truzzo seduto sul proprio motorino, il quale era vestito, relativamente all’ambito truzzo, in maniera piuttosto ricercata, camicia bianca dentro i pantaloni, gilè nero, scarpe lucide dalla punta quadrata, tutto sommato un abbigliamento che faceva a pugni con la sua faccia devastata, le guance incavate, i capelli unti che sembravano incollati a ciocche sul cranio ridotto. Nel momento in cui io l’ho guardato, lui mi ha guardato, e la cosa lì per lì mi ha lasciato del tutto tranquillo – non parlavo forte, non l’ho indicato, soprattutto non ho riso – senonché dopo neanche due minuti me lo sono trovato davanti, a cavalcioni del suo motorino, a impedirmi di attraversare le strisce pedonali. Cazzo c’hai da guardare? mi ha fatto. Ci conosciamo? mi ha fatto. Con una flemma che normalmente non mi appartiene, l’ho liquidato con un No, Non Ce L’avevo Mica Con Te, Scusa Se Ho Guardato Nella Tua Direzione, Ma Davvero, Proprio Non Ce L’avevo Con Te. Il truzzo ha insistito ancora un po’, ma senza convinzione; ha detto alcune frasi che suonavano più come dei convenevoli che come delle minacce («Ah, perché se c’avevi qualcosa lo risolvevamo») e poi se n’è ronzato via. Il Sandrone mi ha persino fatto i complimenti, sai? E poi mi ha recitato il curriculum vitae del truzzo e del padre del truzzo e del nonno del truzzo e dello zio del truzzo e io quasi quasi svenivo lì, sul marciapiedi. Credo che truzzi, tarri e tutte le varie sub-speciazioni siano un po’ permalosi e soprattutto, molto, molto insicuri. Ma questo è un altro discorso. Fatto sta che stai sbagliando, adesso. Dagli ragione e chiedigli scusa. Non insistere. Non capisco perché ti stai comportando così. Dove vuoi arrivare? Perdonami se non intervengo, ma come ti ho già detto prima, ho paura. Questi abitano nella mia zona. Questi rischio di vederli ogni giorno. Io con questa gente non voglio averci a che fare. Se io adesso intervengo, se io adesso cerco di difenderti, sono marchiato fino all’ultimo dei giorni in cui vivrò in questo quartiere di merda. Ogni volta che mi incontreranno, mi insulteranno, mi seguiranno, mi incendieranno i pulsanti del citofono, mi metteranno i mozziconi delle sigarette nella buca delle lettere, mi aspetteranno sotto casa e infine mi picchieranno. Sarebbe la fine. Questo posto, per me, non deve esistere; devo subirne il minor numero possibile di stimoli. Casa mia è una scatola bianca sospesa sopra la città. Per questo ti chiedo di scusarmi. Forse queste cose non te le dirò mai, forse, se tutto questo finirà senza morti & feriti, resteremo zitti e non commenteremo l’episodio, ma sappi che mi dispiace per come mi sto comportando. Con affetto, Marco.

GIAMPIERO C.: Eddài, minchia, Ale, lascialo perdere, andiamo.

ALEX TUTA ROSSA: Cazzo Vuoi tu a me non me lo devi dire, hai capito?

RICCARDO: Ma non mi rompere i coglioni, io dico quello che voglio.

ALEX TUTA ROSSA: Oh, ma l’hai sentito adesso? Mi ha detto che non gli devo rompere i coglioni!

Sono lontano dalla pensilina, adesso. Ho una mano appoggiata al tronco di un albero. L’albero non è piantato direttamente nel marciapiedi: spunta da un cerchio di terra delimitato da getti di cemento ricurvi. Con la mano sempre a contatto con la superficie dell’albero, cammino sul cerchio di cemento, lentamente, con una certa disciplina: a ogni passo, il tacco deve aderire alla punta dell’altro piede. In prossimità del cerchio di cemento, l’asfalto del marciapiedi si solleva e si crepa. Le crepe sembrano una versione sintetica delle vere radici.

Sollevo lo sguardo e mi fermo.

Da questa posizione, posso vedere – anche se parzialmente coperto da Riccardo – il Grande Cazzo Blu. È una stilizzazione con un suo fascino primitivo. La posizione – verticale, il glande puntato verso l’alto – sembra un arcaico simbolo del potere.

Per quanto identico a migliaia di cazzetti stilizzati che ho visto, trovo che ci sia qualcosa di sbagliato.

I testicoli: due circonferenze più o meno identiche – ma sia chiaro: l’autore non è Giotto. Una simile rappresentazione dello scroto mi fa pensare che si tratti di una proiezione ortogonale del pene sul piano orizzontale, ma visto da sotto.

Il pene: due linee parallele, unite da un arco raffigurante il glande, mentre una linea orizzontale separa il corpo del pene dal glande. Il problema: un segmento, piuttosto corto, che parte dal culmine dell’arco-glande e scende verso il basso, ma senza andarsi a congiungere con la linea orizzontale-pelle. Quindi, deduco che si tratti del meato uretrale. Ma per come è rappresentato il pene, è impossibile che quello sia il foro dell’uretra – a meno che non si tratti della proiezione di un cazzo sulla via dell’ammosciamento, e allora sì che è comprensibile, ma chi lo disegnerebbe mai? Eppure, quel segmento lo disegnano tutti, ed è lì che mi rendo conto che tutta una tradizione di cazzetti – tracciati a matita sui banchi di scuola o sul quaderno della vicina di banco, con l’Uniposca sulle pareti dei cessi, con le chiavi di casa sul tavolo di un pub dove il servizio si fa attendere – è errata, interpretando male una qualche stilizzazione primordiale. Perché quel segmento dovrebbe continuare fino alla linea orizzontale. Quel segmento – affinché la rappresentazione abbia un senso – non è il meato: è il prepuzio.

GIAMPIERO C.: Massì, che cazzo ti frega, andiamo, dài.

ALEX TUTA ROSSA: Andiamo un cazzo, io a questo qui gli rompo il culo! Hai capito che ti rompo il culo?

RICCARDO: Minchia, che palle… ma che ti ho fatto? Che cazzo vuoi ancora?

Osservo il mio amico Riccardo, lo osservo mentre si difende e rilancia l’attacco. Guardo Riccardo: mi sembra di vederlo per la prima volta; intanto, in una zona della mente che non sono in grado né di controllare né di comprendere, si sta componendo una parola.

Tarro.

GIAMPIERO C.: Dài, Ale, lascialo stare, mo’ mi sono rotto i coglioni pure io.

RICCARDO: Lo vedi che lo dice anche il tuo amico che sei un cagacazzo?

ALEX TUTA ROSSA: Oh, ma io ti alzo le mani, hai capito? Ti alzo le mani!

QUARTA VOCE: Che succede qua?

I tarri non sanno di essere tarri. Non è che uno la mattina si alza e decide, Voglio diventare tarro, e si studia un look a tavolino. Il loro modo d’apparire è un’efflorescenza di ciò che hanno dentro, c’è una corrispondenza biunivoca tra l’apparire e l’essere. Da questo punto di vista, sono molto più autentici e spontanei di tante sottoculture giovanili importate, nella loro versione italianizzata.

«Tarro», comunque, è soltanto uno dei tanti termini che sbocciano nelle zone più recondite del nostro cervello. Ci sono anche truzzo, zarro, tamarro. Ho sentito anche qualcuno dire iarro – o jarro, che fa più sabaudo – ma io non ho mai visto nessuno che sembrasse uno iarro.

Le sfumature tra un termine e l’altro esistono, sono minime e puramente istintive.

Così, d’istinto, quello che ha appena attraversato la strada, forse proveniente dal primo centro, che ha deviato il proprio percorso verso la pensilina e che ha detto, Che succede qua? mi pare un truzzo, anche se non ne sono così sicuro. C’è qualcosa di nazi in lui. Quello che più colpisce della sua persona sono le scarpe da ginnastica con dieci centimetri di suola. Indossa jeans aderentissimi e una giacchetta stretta stretta. I capelli, rasati ai lati e sulla nuca, sono un basso cilindro di riccioli compressi. Ha un faccino minuscolo, corrugato, ogni sua ruga converge verso un punto centrale, all’incirca sulla punta del naso, e porta un paio di occhiali da vista enormi – ma si tratta di un viso che reclama un pizzo ben folto.

Non so come si chiama né se possiede un soprannome. Abita all’ultimo piano del palazzone qui dietro. Ogni tanto puoi vedere le zeppe appoggiate fuori dalla finestra a prendere aria e soprattutto renderti conto di cosa ascolta: dance estrema, i Doors, i Motorhead.

Ha i modi di fare di uno che è un’autorità presso tarri, truzzi, zarri, tamarri. Lo si capisce dal modo in cui Alex Tuta Rossa si sta rivolgendo a lui: la scolaretta indifesa che va dalla maestra per dirle, Il mio vicino di banco mi tira i capelli! Mentre ascolta, il nazitruzzo ostenta una calma e una ponderazione che mi fanno paura.

La situazione, ora, non può che precipitare.

Sono cazzi.

ALEX TUTA ROSSA: ’Sta testa di cazzo m’ha guardato e s’è messo a ridere, poi m’ha detto Cazzo Vuoi, m’ha detto che gli rompevo i coglioni, ’sto minchione…

IO: Rick? Il 44. Andiamo.

Il 44 si ferma, apre le porte e Riccardo e io saliamo senza che nessuno si frapponga tra noi e il pullman. Tuta Rossa e il nuovo arrivato ci guardano con le bocche spalancate. Mentre le porte si chiudono, Alex urla qualcosa del tipo, Fatti vedere ancora una volta da queste parti e ti apro il culo!

Riccardo e io non abbiamo parlato per le successive dieci fermate. Poi siamo scesi.

***

È un mattino del maggio 2004 e c’è una sola persona seduta su una delle panchine della fermata 2349 viale Partigiani – via Allegri (secondo la dicitura della GTT). Sono io. Mentre attendo il 33 barrato, leggo I dolori del giovane Werther. Sono curioso. Non l’ho mai letto.

La pensilina col Grande Cazzo Blu è stata rimossa lo scorso anno; l’asportazione ha lasciato delle cicatrici sul marciapiedi, curate con piccoli getti di cemento, da cui sono miracolosamente riusciti a nascere dei ciuffi d’erba. Adesso c’è una pensilina nuova, quattro pilastri di metallo che sorreggono una copertura a botte in lamiera, il tutto smaltato di verde scuro. Il sedime stradale è stato ridotto e ora il marciapiedi è più largo. Sono state messe anche tre panchine nuove.

Non siamo più amici, io e Riccardo. Non lo vedo dallo scorso luglio. Eravamo giù al Pad, dove hanno montato un grosso palco nello spiazzo sterrato tra il padiglione 14 e le lavanderie. Per me era ormai diventata una consuetudine, raggiungere Riccardo e gli altri Pixel mentre smontavano dal palco con gli strumenti ancora imbracciati. Prima, durante il concerto, avevo visto gente che sapeva i testi delle loro canzoni a memoria. Riccardo portava sempre i capelli dritti, ma sembravano più rifiniti, meno punk. Aveva una camicia di seta azzurra, infilata dentro i pantaloni, un paio di jeans quasi aderenti da cui sbucavano delle scarpe nere con la punta quadrata, lucidissime. Mi ha visto, mi è venuto incontro e mi ha sorriso. Non portava più l’apparecchio. Aveva un orecchino ad anello infilato nella curva superiore dell’orecchio sinistro. Ho dato il via al dialogo con i soliti argomenti: i nuovi pezzi, che mi sono piaciuti; la chitarra di Enrico, che non si sente, mai; Francesco, il nuovo batterista, che mi sorprende ogni volta di più; lui, Riccardo, che col basso ci sa veramente fare. Bravi, davvero. È stato raggiunto da una ragazza scosciata, una certa Erika, l’avevo già conosciuta, stavano insieme da più di un anno. Tutto quello che lei indossava sembrava avere il prefisso mini. Stefania mi piaceva di più, era più graziosa e raffinata. Con lei era stato tre anni. Poi Riccardo mi ha chiesto che facevo, se suonavo con qualcun altro, e io gli ho risposto di no, che avevo deciso di smettere, tralasciando il fatto che tra i motivi della mia decisione c’era una crisi personale dovuta alla fine della relazione con una ragazza di Ciriè, alla quale tenevo tantissimo. Era durata esattamente due settimane. Riccardo ha aggiunto che tra breve sarebbero entrati in studio di registrazione e che un loro pezzo sarebbe finito nella colonna sonora dell’ultimo film di Marco Ponti. Per un po’ non avrebbero più suonato dal vivo. Fino a quel momento ero andato a tutti i suoi concerti, ma non per il piacere di vederlo o sentirlo. Si trattava di una formalità da sbrigare regolarmente, consegnavo tutte le volte la dichiarazione che non provavo più nessun rancore nei suoi confronti; però, ben presto mi ero reso conto che lo facevo soltanto perché il rancore persisteva, eccome. Poi qualcuno, non importa chi, ha tirato fuori l’argomento Università: lui frequenta Ingegneria Chimica, io Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali. Abbiamo entrambi liquidato il discorso con un Bene, Manca Ancora Qualche Esame. E così è finita, Riccardo ed Erika si sono abbracciati, mi hanno salutato e se ne sono andati.

L’episodio di quel sabato sera del maggio 1997 mi ha fatto capire molte cose: sulla natura di Riccardo, e più in generale sulla natura di tutti noi. Ho capito inoltre che il suo atteggiamento era un tentativo di dare il tanto desiderato Scossone Alle Nostre Vite, ma a suo modo, un’approssimazione della Terza ipotesi. Per fortuna, ha fallito.

Non ho mai più rivisto Giampiero C., ma Tuta Rossa sì, l’ho incontrato ancora alcune volte, per poi non vederlo mai più. Sul finire del 1997 andavo al secondo centro commerciale a fare scuola guida. Per tornare a casa salivo sul 33 barrato al capolinea, che si trovava proprio davanti al secondo centro, e scendevo alla fermata successiva, la Fermata del Grande Cazzo Blu. È sul 33 barrato che ho incontrato Alex Tuta Rossa. Era con un amico di cui non ricordo la faccia. Era con un amico e, si sa, i tarri non agiscono mai soli. Si sono presentati. Mi hanno fatto domande. Sorridevano, scherzavano. Anch’io sorridevo e scherzavo. Lui non si ricordava di me, di quando mi tirava dietro le monetine o di quando ero con Riccardo e se le volevano dare. Ho guadagnato il suo rispetto, quando alla domanda, Ma tu ce l’hai il cellulare? gli ho risposto che ne avevo tre. L’avevo incantato, addirittura mi ha chiesto se scopavo («No») e mi ha lasciato nome e numero di telefono di una ragazza «che la dà» («No, grazie per l’aiuto, faccio da solo», gli ho risposto). Ho prenotato la fermata, li ho salutati, sono sceso. Ciao Marco, mi ha detto Alex Tuta Rossa.